腊月二十三

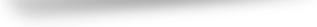

扫尘

扫尘是年节除旧布新习俗之一。年尾廿三便正式地开始做迎接过年的准备。扫尘就是年终大扫除,每逢春节来临,家家户户都要打扫环境,清洗各种器具,拆洗被褥窗帘,洒扫六闾庭院,掸拂尘垢蛛网,疏浚明渠暗沟。这一习俗寄托着人们辞旧迎新的祈求与愿望。按民间的说法:新春扫尘有“除陈布新”的涵义,其用意是要把一切“穷运”、“晦气” 统统扫出门,来年清吉。

腊月二十四

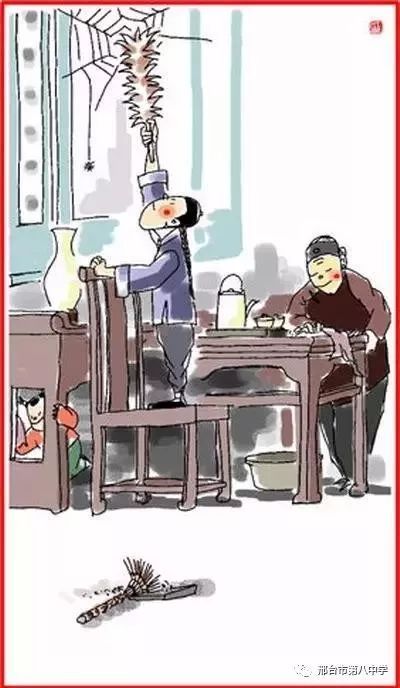

祭灶,又称小年。

祭灶这一民俗活动可追溯到先秦时期,传说从腊月廿三,一直到除夕,这几天都是灶神回宫的日子。除夕当天,则要重新请灶神下降,百姓都会先贴上灶王爷的神像然后再开始准备除夕的年夜饭。

腊月廿五

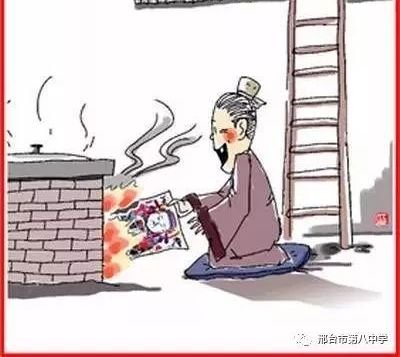

做豆腐

民谚称:“二十五,磨豆腐。”民间传说灶神上天后,天帝玉皇于农历十二月廿五日亲自下界,查察人间善恶,并定来年祸福,所以家家祭之以祈福,称为“接玉皇”。这一天起居、言语都要谨慎,争取好表现,以博取玉皇欢心,降福来年。

腊月廿六

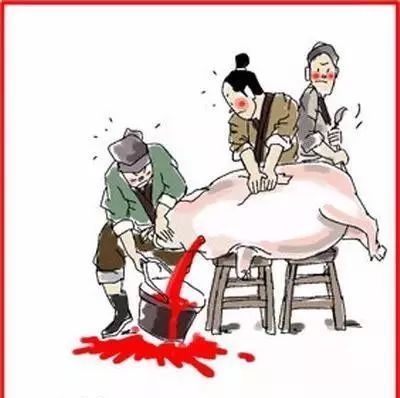

杀年猪

民间流传着“二十六割年肉”的说法,说的是这一天主要筹备过年的肉食。“割年肉”是因为部分地方农耕社会经济不发达,人们往往在年节中才能吃到肉,故此称为“年肉”。周边各村的百姓纷纷前往赶集买年货,烟、酒、鱼、肉、鞭炮和走亲戚用的礼品一样也不能少,年味已渐浓了起来。

腊月廿七

洗疚疾

传统民俗中在这两天要集中地洗澡、洗衣,除去一年的晦气,准备迎接来年的新春,俗语:腊月二十六洗浴为“洗福禄”,“二十七“洗疚疾”。

腊月廿八

把面发

谣云:“腊月二十八,打糕贴花把面发”。所谓贴花花,就是张贴年画、春联、窗花和各种春节张贴之物,迎接新年。

除夕

家家有

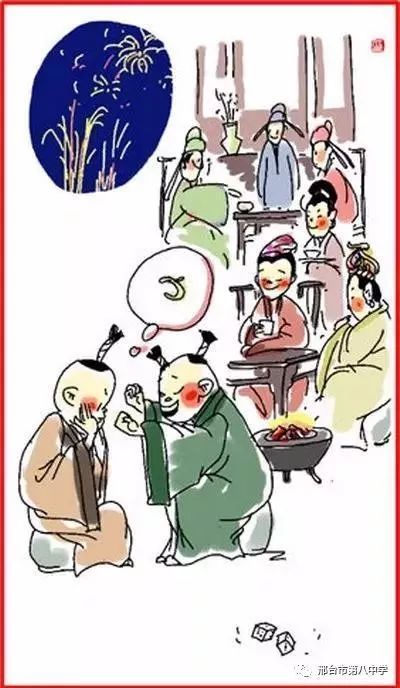

“年”的最后一天,称为“岁除”,那天晚上叫“除夕”。它与新年首尾相连,岁除之日,家家户户忙忙碌碌清扫庭舍、除旧布新、张灯结彩、迎祖宗回家过年,并以年糕、三牲饭菜及三茶五酒奉祀。这个年尾最重要的日子,漂泊再远的游子也是要赶着回家去和家人团聚,这天的活动有:一是祭祖,人们会摆上菜肴、倒上美酒,举行隆重的祭祀仪式,以此表达对先人的怀念并祈求祖先的庇佑。二是贴年红,即是贴春联、门神、年画、窗花等的统称。三是年夜饭,年夜饭是年节习俗之一,又称团年饭、团圆饭等。中国人的年夜饭是家人的团圆聚餐。四是压岁钱,年晚饭后长辈要将事先准备好的压岁钱分给晚辈,据说压岁钱可以压住邪祟,晚辈得到压岁钱就可以平平安安度过一岁。五是守岁,吃罢团圆饭,灶具要洗得干干净净,以备正月初一早上或全天吃素。晚上要守岁,每个房间要整夜灯火通明,叫“点岁火”。守岁的民俗主要表现为除夕夜灯火通宵不灭,守岁谓之“燃灯照岁”,即大年夜遍燃灯烛,据说如此照岁之后,就会使来年家中财富充实。

正月初一

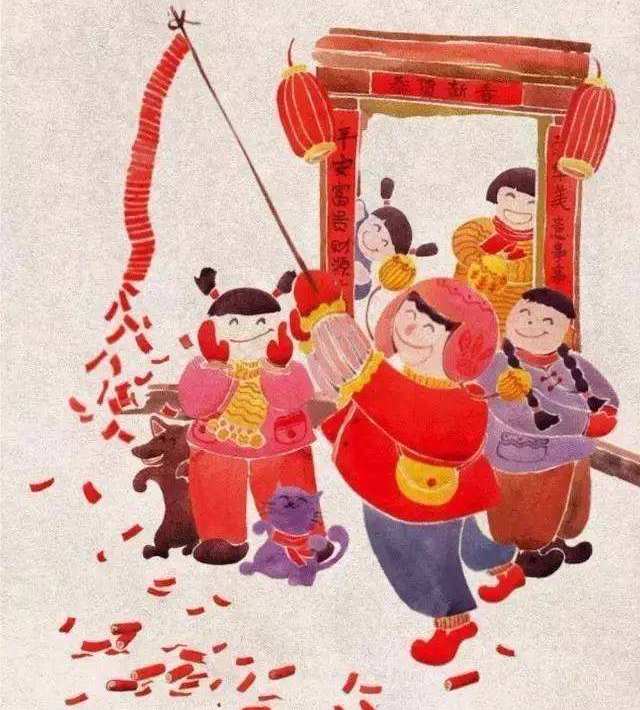

又称大年初一

从正月初一开始便进入迎接新禧、祭祀神灵、祈求丰年主题。元日子时交年时刻,鞭炮齐响、烟花照天、辞旧岁、迎新年等等各种庆贺新春活动达于高潮。春节早晨开门大吉,先放爆竹,叫做“开门炮仗”,送旧迎新。爆竹声后,碎红满地,灿若云锦,称为“满堂红”。正月初一拜岁,迎新岁。早上各家焚香致礼,敬天地、祭列祖,然后依次给尊长拜年,继而同族亲友互致祝贺。

这天的活动程序有:一是拜岁,在新年初一辞旧迎新之际,迎新岁,拜祭天地、岁神,接福、祈年。这一传统习俗代代相传,时至今日,拜岁依然是春节的主要习俗内容之一。二是开门炮仗,春节早晨,开门大吉,先放爆竹,叫做“开门炮仗”,以哔哔叭叭的爆竹声除旧迎新。三是拜年,拜年是人们相互表达美好祝愿的一种方式,走亲戚看朋友,相互拜年,道贺祝福,表达对亲朋间的情怀以及对新一年生活的美好祝福。新年拜年之风,古已有之,有些不便亲身前往的,可用名帖投贺。拜年的方式多种多样,有的是同族长带领若干人挨家挨户地拜年;有的是同事相邀几个人去拜年;也有大家聚在一起相互祝贺,称为“团拜”。随着时代的发展,拜年的习俗亦不断增添新的内容和形式,人们除了沿袭以往的拜年方式外,出现了礼仪电报拜年和电话拜年等。四是聚财,俗传正月初一为扫帚生日,这一天不能动用扫帚,否则会扫走运气、破财,而把“扫帚星”引来,招致霉运。假使非要扫地不可,须从外头扫到里边。这一天也不能往外泼水倒垃圾,怕因此破财。今天许多地方还保存这一习俗,大年夜扫除干净,年初一不出扫帚,不倒垃圾,备一大桶,以盛废水,当日不外泼。

正月初二

正月初二是传统的拜年日,姑爷们要先到外公外婆家去给岳父家、岳母拜年。这天出嫁的女儿回娘家,要夫婿同行,所以俗称“迎婿日”。回娘家的女儿必须携带一些礼品和利是包,分给娘家的小孩,并且在娘家吃午饭。

正月初三

又称三朝年。

一是全家人吃团圆饭,二是去宗祠烧香燃纸,祭拜祖人,三是清扫春节期间残存家中的垃圾。以示年已过完,又要开始营生。俗谚有“烧了门神纸,个人寻生理”。

正月初四

迎接灶王爷

大年初四是祭财神的日子,过去,老板想将某人“炒鱿鱼”,这天就不请他来拜神,对方也就心知肚明,自个收拾走人。还有传说说,灶王爷这天要来查户口,因此也不宜远出。

正月初五

迎财神/路头神/送穷/开市

初五又被称为“破五”,这一天对于商家来说是个大日子,祈求一年财源广进,迎财神正是这天。 “商店这天要开张,放鞭炮。 ”

正月初六

石头生日/送穷

初五刚把财神迎进门,初六就要送走穷神。送穷神这一天,要在家里面进行大扫除,扫出来的垃圾,还有没用的破衣服等等要全部扔掉。此外,还要喝一种素菜汤,这种汤是用菠菜、青菜等七种蔬菜做成的。

正月初七

人日/捞鱼生/摊煎饼/踏青/登高

亦称“人胜节”、“人庆节”、“人口日”、“人七日”等。传说女娲初创世,在造出了鸡狗猪牛马等动物后,于第七天造出了人,所以这一天是人类的生日。汉朝开始有人日节俗,魏晋后开始重视。古代人日有戴“人胜”的习俗,人胜是一种头饰,从晋朝开始有剪彩为花、剪彩为人,或镂金箔为人来贴屏风,也戴在头发上。

正月初八

谷日/顺星

民间以正月初八为众星下界之日,制小灯燃而祭之,称为顺星,也称“祭星”、“接星”。又传说初八是谷子的生日。

正月初九

天日

正月初九是天日,俗称”天公生“,传说此日为玉皇大帝生日。主要习俗有祭玉皇、道观斋天等,有些地方,天日时,妇女备清香花烛、斋碗,摆在天井巷口露天地方膜拜苍天,求天公赐福。

正月初十

石不动

这一天凡磨、碾等石制工具都不能动,甚至设祭享祀石头,恐伤庄稼。也称“石不动”“十不动”。河南风俗这一日家家向石头焚香致敬。午餐必食馍饼,认为吃饼一年之内便会财运亨通。在山东郓城等地有抬石头神之举。初九夜,人们将一瓦罐冻结在一块平滑的大石头上,由十个小伙子或十个小姑娘轮流抬着瓦罐走。石头不落地则预示当年丰收。

正月十一

子婿日

民歌中有“十一请子婿”的说法,即正月十一是’‘子婿日“,岳父们在这一天宴请子婿。相传,这是因为初九庆祝”天公生“的食物到初十还吃不完,所以,就在十一这天用来请子婿吃饭,娘家也不必再因此破费了。

正月十二

搭灯棚

从新年到正月十一,人们吃的食物中大多丰富且多油。因此,从这天开始,人们开始饮食清淡,清肠润燥。更重要的是,由于三天后将是元宵节,从这天开始就要准备。家里将会买灯笼,搭灯棚。

正月十三

买灯笼/点灯

今天是农历正月十三。元宵节的准备还在继续。在中国南方,这天要欣赏灯笼。络绎不绝的中国人会在这天去城隍庙赏花灯。而这仅仅是元宵节的序幕。除了传统的红灯笼外,还有许多不同样式的花灯。灯展通常从今天开始到正月十八结束。

正月十四

猜灯谜

今天是农历正月十四。在中国大部分地区,十四这天所有的事都是为了第二天的元宵节。这天,灯会正是开放供市民购买灯笼。为了元宵节,像舞龙和舞狮的表演开始在大街上演习。也有人写灯谜猜灯谜来增加节日欢乐气氛。在中国,灯谜是非常传统的字谜游戏。大人和孩子都喜爱解决这些问题。

正月十五

闹元宵

正月十五吃元宵,“元宵”作为食品,在中国也由来已久。宋代,民间即流行一种元宵节吃的新奇食品。这种食品,最早叫“浮元子”后称“元宵”,生意人还美其名曰“元宝”。元宵即"汤圆"以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黄桂、核桃仁、果仁、枣泥等为馅,用糯米粉包成圆形,可荤可素,风味各异。可汤煮、油炸、蒸食,有团圆美满之意。陕西的汤圆不是包的,而是在糯米粉中"滚"成的,或煮司或油炸,热热火火,团团圆圆。

注:本文图片来源于网络

统 筹:方 雷

主 编:阮 冰

编 辑:徐 微

编 审:邓文义

监 制:阮班新

总监制:阮胜利