朱廷立,何许人也?

他于嘉靖年间考中进士

先后任河南御道史、四川督抚

最高官至礼部右侍郎

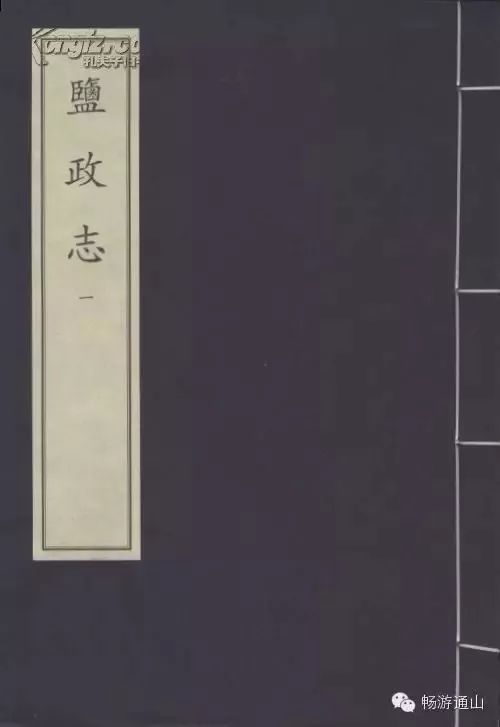

著作曾被编入《四库全书》

晚年返回凤池山会仙崖洞著书立传

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░故事开始于……

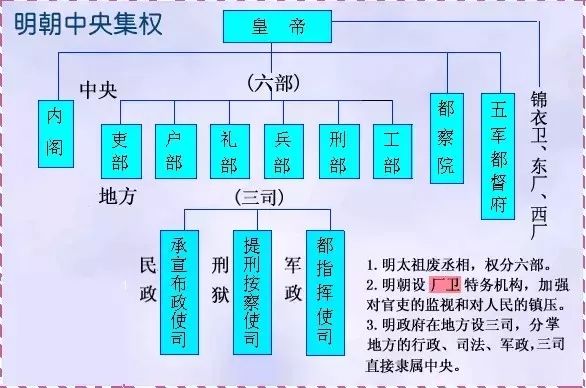

侍郎是个什么官,先要从明朝权力中心说起,明朝权力分为六部,即吏部、户部、兵部、礼部、刑部、工部,六部直接听命于皇帝,部最大的长官叫尚书,相当于现在的部长,侍郎相当于副部长。

朱侍郎(1492——1566)祖籍通山,生于通山,长于通山。他无论在朝为官,还是各省督抚,对家乡总是有一股极为深厚的眷恋之情。

与家乡的万般情结还要从凤池山顶的一个山洞开始。

朱廷立家庭贫寒,他中秀才后家里无钱送他进入正规学府深造。于是在长兄朱廷文的带领下,将一座人迹罕至的溶洞开发成一所令人瞩目的“自修大学”。朱廷立在此刻苦攻读,学业突飞猛进。

考中举人,荣登进士,他开始名扬天下。

朱廷立为官后将该洞打造成一个靓丽的旅游景点。县官带队游,如《邑侯吴云屏诸君小酌炯然亭兼约崖洞之游》。

文人墨客接踵游,如《丙午秋予两厓草堂灵芝生诸客集赏钟少洲赋诗予次其韵》。

朱廷立在该洞珍藏许多宝贵的文化遗产,盼望后人发掘、传承、弘扬。我们似乎至今还可听到他的金石之音:“崖洞青山里,何年启密藏!”

朱廷立所开发的会仙贺仙两崖洞,为通山县历史文化底蕴最丰富最深厚的一座古洞。政府已将该洞(俗称朱侍郎洞)定为重点文物保护单位!

古洞美名扬。朱廷立在洞中取得的丰硕成果,令人瞩目,被《中国历史知识全书》主编朱仲玉教授誉为“含金量很高的文化矿山”。

为“通山免粮”奔波:

有一年,通山遭受大旱,百姓贫困饥饿。在皇帝身边担任要职的朱廷立听说此事,心里非常难过。

一日,他想出一条妙计,在白纸写上 “通山免粮”4个大字,随即贴到墙上。他连日反复这样做。

皇上看到后觉得很奇怪,于是问朱廷立这是为什么。朱廷立赶忙站起来回答说:“通山是微臣的家乡,百姓贫寒。万岁曾为通山免过粮,臣铭记皇上的恩泽。现在家乡遭受大旱……”

皇上未等朱廷立说完,便说“这有何难?”心有灵犀一点通,朱廷立连忙请皇上就座,并呈上文房四宝。

皇上御笔一挥,写下“通山免粮”四个大字。朱廷立急忙下跪“谢主隆恩”!随后,朱廷立将万岁御笔圣谕转至湖广总督。就这样,通山应上缴的皇粮全部免了。

据史书记载,通山圣庙始建于北宋庆历四年(1044),到元末已衰败无存。明洪武三年(1370)诏命天下各府州县皆立儒学,通山知县任昂在旧址创修。

嘉靖年间,朱廷立蒙皇上恩准回家探亲。他一看到圣庙的孔圣人牌位仅能避风雨,其余则为“嵩莱鸟鼠场矣”,非常难过。

他立即找县官,县官说县府无钱修复。于是,朱廷立当场创议修复圣庙、扩建学宫,率先将皇上赏赐他的大部分金银用于这项工程。

在他的带领下,有钱的出钱,无钱的出力,盛况空前。

朱廷立“上以副国家建学之意,下以昭乡邦钟才之美!”

圣庙是文庙,遗址还在,一直以来储存通山文物、及佛、道、儒教文化,文物已搬至通山博物馆。

朱廷立在两崖洞前创建了书院,一使无钱上学的孩子得到学习的机会;二是引来各方贤者共同切磋学问,使之成为通山县第一个学问交流中心。

众所周知,古代当官的几乎都为自己兴建豪华的住宅。人们不禁问道:“朱廷立那个中央级大官的住宅在哪里?”

几百年来大家都没有看到他的豪宅,只在古书中发现他住的“茅屋”—— “阅尽五侯七贵,楼台多少繁华。何似此中茅屋……”

朱廷立的“茅屋”,似乎在嘲讽达官贵人的奢侈。

朱廷立对九宫山情有独钟,曾多次登上九宫山,踏遍九宫山。他写下了内涵极为丰富的《登九宫山》、《九宫行》等佳作(均被载入《四库全书》),使九宫山名满天下。“至今海上群仙会,共羡中原有九宫!”

为了传承传统文化,朱廷立在九宫山建行窝,著书立说,集贤讲学,从而使“立德、立功、立言——利天下”的大旗在九宫山高高飘扬。

欣逢盛世,“重建两厓行窝”,“开发九宫山儒、释、道三教文化”的呼声越来越高(详见2011年12月10日《咸宁日报》)。

让我们一起尽心尽力做大这块“金字招牌”,使“立德、立功、立言——利天下”受到普通老百姓的重视,让九宫的佛道儒文化名扬天下。

现在,隐水洞全国驰名,游客如云,五百年前,与朱侍郎的“燃炬探洞”有关。

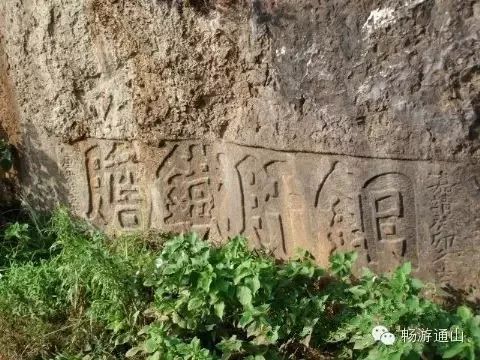

饮水思源,大家永远不会忘记第一个探险、探奇,并广泛宣传隐水洞的朱廷立。他曾冒险“燃炬循空深入”,见该洞“造化委形”,赞叹不已,题诗洞壁。

探骊得珠,至今,“嘉游名壤与俱存”!游人叹曰:“如此山川世有几?!”

朱廷立情系隐水,逝世后安葬于隐水洞附近的朱家山,面向富水河,山高水长永流芳。通山县人民政府已将朱廷立墓定为重点文物保护单位,碑文铭刻着朱廷立的生平以及对朱廷立的崇高评价。

怀着对先人的尊敬,小编来到了位于南林镇的朱家庙村,几经周折,终于找到朱侍郎的后人,由他领着往荒山走。

朱侍郎的故宅,如今已成一片荒地,少数后人留守此村,守护着遗址,大多移居到县城,县城的朱家大屋供奉着历代先人的牌位,从朱侍郎那代起算,如今传到了第十八代。

朱侍郎第十七代传人

朱侍郎已逝世近五百年,他的美名一直在民间广为流传,已被载入教科书(《咸宁杰出人物》之一)。

朱侍郎洞遗址:凤池山腰两道崖壁中间(凤池宾馆过去)

朱侍郎故宅遗址:南林桥镇朱家庙村。

朱侍郎墓地:大畈镇隐水洞附近的朱家山。

来源:畅游通山

史料部分来源于通山政府门户网。