吴田村

村落概况

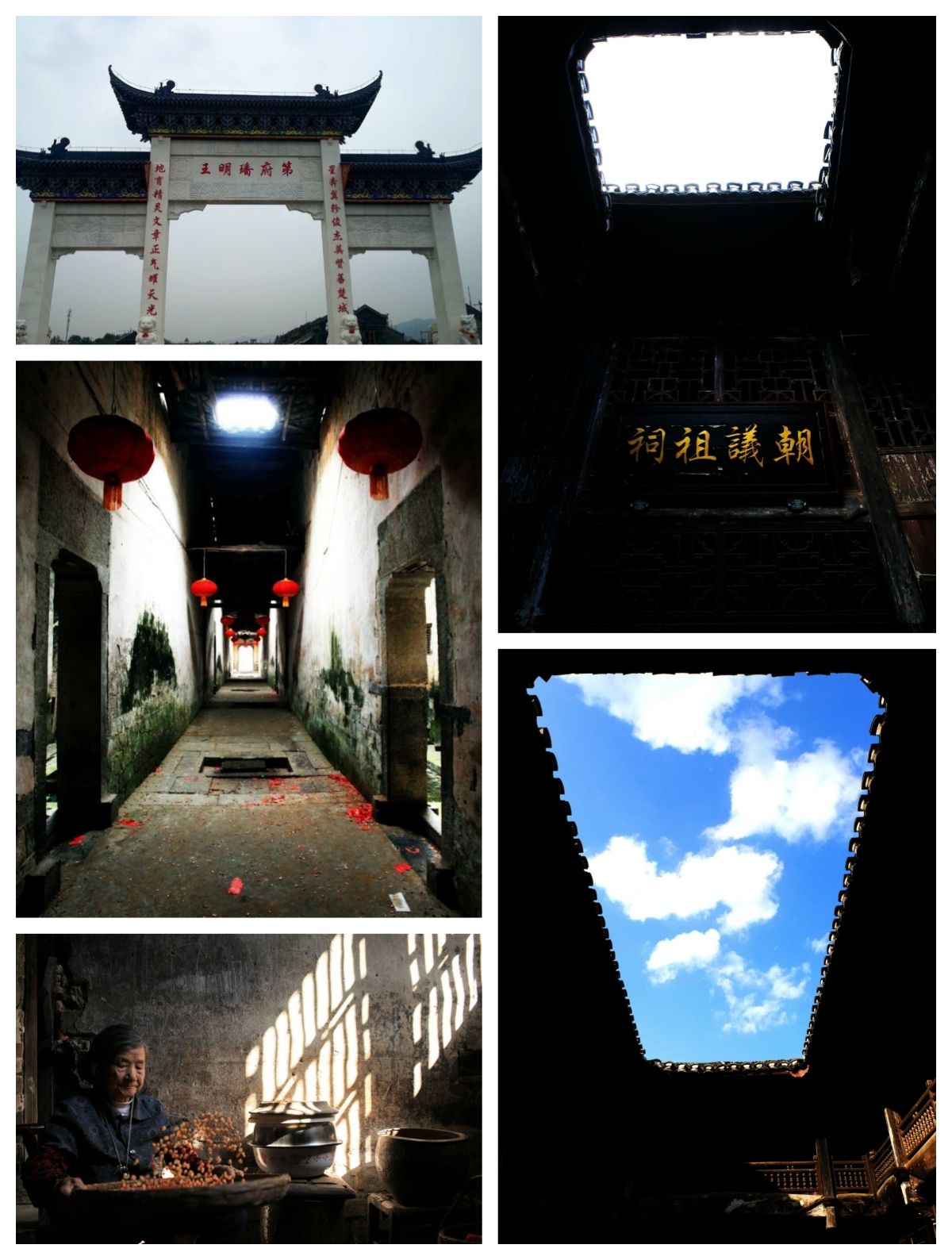

吴田村地处通山县县城西郊,咸通路、核电路、迎宾路穿境而过,是交通枢纽地段,具有特殊经济地理优势。因清朝七品封建官员府第王明璠的影响,百余年间,民间已形成“王明璠”即指畈上王自然村。

王明璠大夫第位于通山大路乡吴田村,又名芋园。始建于1858年前后,建成于1877年左右。大夫第属徽派风格建筑,座北朝南,三面环水,一面临池,占地1.5万平方米,建筑面积3600平方米,四列五进十一开合为整体,拥有32个天进,84间房屋,内设有居室、天井、绣楼、银楼、家祠、学堂、戏楼、厨房、碾房、柴房、役房、仓房、家牢、庭院……具有防卫、居住、教学、娱乐、宗教、休闲等齐备的功能,是我省现存唯一保存较完整的清代封建庄园,是我省现存单体规模最大的一栋私家宅第古建筑,被国内文物、建筑学界权威誉为“楚天第一大夫第”,被列为第四批省文物保护单位、第七批全国重点文物保护单位。

大夫第主人王明璠生于1829年,死于1906年。其幼时聪慧好学,19岁县试头名,27岁中举候补知县,历任清朝江西乐安、丰城、上饶、瑞昌、萍乡知县。其为人忠厚,为官清廉爱民,主政崇尚“明、决”,痛恨强霸,平乱治匪安民,政绩显赫,被朝庭誉为“才智吏”、“江西干员”,被百姓拥为除乱的“王辣椒”。72岁高龄,八国联军肆虐京城,冒危进京上书面圣,其忠感动朝庭,死后诰授“朝议大夫”,享从四品,其父受诰命朝议大夫,其长子王宗濂(曾任陕西平利县知县)为奉政大夫,三代大夫同堂,故芋园三门标有大夫第。其主政期间,现尚留有瑞昌王公堤、宣风义仓、萍乡兴文塔等古建筑记载着他的功绩,萍乡百姓更把他视为穷苦人的保护神,建了百余处王公生祠,尚存萍乡城、林家坊等多处王公祠。

村落承载的非物质文化遗产

传统习俗

通山山鼓主要是指地方民间在生产劳动中被广泛使用的打击乐器,传承区域分布在通山县12个乡镇及九宫山风景管理区。因打山鼓、唱山歌可以消除疲劳、催工鼓劲,所以影响到周边地区,如崇阳县、咸安县、阳新县、修水县、武宁县等县市。

通山山鼓是一种比较古老的歌腔类别,至今保留着较古老的行腔习惯,从调式上说基本以“徵”调式为主,也有“徵”、“羽”混合运用的地方,很有特色。山鼓的曲调与地方语言结合紧密,节奏性很强,质朴热烈,具有浓郁的地方色彩,同时也有它固定的格式,有成套的唱本,有时也穿插即兴编唱的内容。

“通山山鼓”在通山十分流行,新中国成立后特别是改革开放以来,更是得到发展。1988年,“通山山鼓”获湖北省民间歌舞电视大奖赛银奖。1989年,该节目由湖北省电视台选送至中央电视台作为建国40周年大庆的优秀节目展播。1998年以来,湖北省咸宁市每年联合通山举办“九宫避暑节”,“通山山鼓”更是作为必演的“主打节目”推向社会。2004年,韩国民众采风团专程赴通山采录“通山山鼓”,使通山山鼓走出国门。