为深入学习贯彻习近平总书记关于未成年人思想道德建设和建设教育强国的系列重要论述,总结、交流和宣传青少年思想道德建设工作创新做法及成功经验,中共通山县委宣传部(县委文明办)联合通山县教育局组织开展了2023年全县文明校园青少年思想道德建设工作创新案例征集宣传活动。现将文明校园青少年思想道德建设工作优秀创新案例进行展播。

学校:通山县双语学校

案例名称:“微爱心,大希望”主题教育

作者:许梦婷 阮爱萍

通山双语学校位于通山县科奥工业园内,作为一所创办20年的九年一贯制民办寄宿学校,我校始终坚持以“提供优质教育服务,打造一流教育名校”为办学目标;以“高要求,高效率,高质量,敢担当”的办学风格,以人文化、现代化、园林化为规划理念,建立科学的、规范的、奋发向上的校园文化环境。营造“严谨有序,轻松愉悦”的校园秩序;打造“真诚、平等、和谐”的校园人际关系;着力培养德、智、体、艺、能全面发展的新时代学生!

但随着社会经济的发展,越来越多的农村劳动力涌入城市,留守学生问题也日益凸显。这种现象对留守学生的身心健康、学业发展和社会融入等方面带来了诸多问题和挑战。作为经济不够发达的通山县,有相当一部分学生因父母在外务工而让孩子留在农村或寄宿在亲戚家中代为照顾。以我校为例,目前留守学生1095人,占学生总额45%左右(男生:740人;女生:355人;乡镇:582人;县城:513人)。这些孩子往往面临孤独、焦虑、自卑、学习动力不足等问题,需要社会各界的关注和支持。

针对这一问题,我校结合实际,不断探索“微爱心,大希望”工作的新途径、新方法,协同家庭,形成合力,引导、激励广大留守学生树立正确的世界观、人生观和价值观,健康快乐成长。

(一)制定工作方案,明确工作目标

成立以德育校长为首的工作领导小组,制定“微爱心,大希望”主题教育方案,明确工作目标、工作任务、工作方法,监督并指导工作的顺利开展。

(二)加强共商共育,形成家校合力

我校秉承“用心沟通、以爱交流”的原则落实,以常规交流、接送交流、个性学生假期交流、重大节日信息交流、寒暑假交流、异动学生交流、留守学生每月亲情视频及书信交流、学生面对面交流为主要形式,采用“线上+线下”“全面+重点”“集中+日常”相结合的方式,与家长分析学生现状,商讨教育方法,形成家校教育合力,共促学生健康快乐成长。过程中,注重对老师的艺术交流培训及督导,每学期以开学初、期中、期末三个时间节点组织三场艺术交流集中培训,同时德育办每周对教师交流情况进行全方位检查,从交流中洞察每位教师的交流动态,并落实周简报,表彰先进,树立标杆,激励后进。

(三)实施导师包保,落实关爱帮扶

自2022年秋,我校推行留守儿童导师包保制。深入开展以学校领导干部带头,全员投入包保工程,为留守学生良性发展提供全面指导、为家庭教育提供协同指导,努力实现“留守学生人人有导师,全体教师人人是导师”的育人样态。

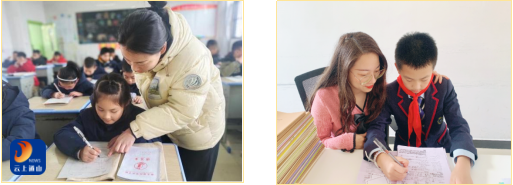

(1)导师陪伴,以爱育人。导师每周从学习、生活等方面关心导生,捕捉每一名留守学生的个性,建立真诚、平等、和谐的师生关系。加强学生发展指导、思想引导、学习辅导、心理疏导、生活指导和成长向导,真正履行传道授业解惑的职责,为每一个留守学生提供长线式的陪伴关怀,同时要求导师每周根据具体情况落实送温暖活动,如给学生送营养汤;周末带回家享受家庭温暖;面对面交流;有意义的高效陪伴.......

(2)家校联动,合力育人。导师每周与学生家长进行一次有效交流,真正发挥家校联动作用,协同各方面育人主体的力量,打通育人环节,克服育人中存在的盲点、断点和脱节问题,从而助力家长与孩子建立和谐的亲子关系,形成家校育人合力,共同促进学生的健康成长和发展。

(四)加强学习辅导,增强自学能力

学科教学中,各教师为学习上有困难的留守学生提供学习指导。课堂上老师采用多提问方式、关心的话语,让学困生感受到老师的关爱。课后老师们利用中午、晚上休息时间,为孩子们“排忧解难”,对学困生进行面对面指导。同时采用引导、鼓励的方式,激发他们的学习动力,从而促进孩子们健康快乐地成长。

(五)关注心理健康,提高心理素质

关注留守学生心理健康,切实做到二抓:一抓全员参与。每一位教师都是心理健康教育者,把心理健康教育融入日常班级管理、教学中,融入学校所有工作、师生所有行为中;二抓全程实施。根据学生的年龄特点,以预防、发展为目标,以课堂教学为主渠道,多种形式,多管齐下,形成心理健康教育网络,促进学生心理健康发展。

(1)落实个性学生转化。在留守学生导师包保的基础上,针对个性强的学生实施干部跟踪转化制。即干部定期配合班主任跟踪辅导个性学生,直至该学生转化成功。同时安排干部针对性深入寝区、家长,调访学生及家长对学校、对老师工作的评价及问题反馈,便于更好地开展下一阶段工作。

(2)开展心理辅导与咨询。建设心理健康课程体系,建立心理辅导室,配备专业心理咨询师,为问题学生提供个别咨询服务。通过倾听、引导、建议等方式,帮助学生解决心理问题,提高心理素质。校园内设置“悄悄话”信箱,鼓励学生积极投稿,将自己心中的不良情绪或小秘密以书信的方式宣泄出来,同时心理辅导老师定期查阅,并做好评估。

(六)开展关爱活动,促进健康成长

(1)开通“亲情视频”交流活动。坚持每月由班主任组织留守学生与家长的亲情视频交流活动,节假日为留守学生拍祝福小视频发给家长,以此增加学生与家长交流机会,促进亲子关系。

(2)开展“情暖童心,与爱同行”留守学生集体生日会活动。我校每学期会集中为留守学生举办一个温馨有爱的集体生日会。欢乐、温暖、感动是集体生日会的主旋律,正如孩子感言:“虽然爸爸妈妈一直在外,但学校集体生日会,让我有家的感觉。”

(3)开展“春日里的一束微光”,“冬日里的一抹暖阳”等关爱留守学生活动。以学部为单位,每学期组织一至两次干部、班主任周末关爱留校学生活动。

1、学生思想道德建设之“微爱心,大希望”活动机制日益完善,成立了工作领导小组,形成了“学校主导、学部主责、德育成员主体、科任教师助力”的“三主一助”联动机制,并建立了考核、激励措施。

我校自开展“微爱心,大希望”活动以来,家校交流工作已基本完善,建立了简单、平等、和谐的师生关系和简单、真诚、和谐的家校关系。家校形成了合力,亦师亦友的良好交流氛围已逐步凸显。

学生层面:这种扎实有效地紧密交流,以及学校对留守学生心理健康的重视和系列关爱活动,让留守学生有了归属感,从而促使学生的心理素质得到显著提高;适应能力和抗挫折能力也得到有效提升;心理健康状况得到明显改善,自信心和积极的生活态度得到增强。整个校园氛围更加和谐向上,师生关系更加融洽,同学之间更加团结友爱。

教师层面:呈现出许多爱生如子的案例。校园教学区、操场、寝区……随处可见师生促膝长谈的场景;疫情期间将学生带回家居住并辅导作业的;自掏腰包购买零食奖励学生的;利用课余时间为学生补课,周末带留校学生回家烧烤、如母女般帮其梳头并亲自下厨为学生煲营养汤的,比比皆是……

学校层面:

近年来,在良好的校园文化的影响下,有了一定成效:

2021年12月被评为通山县中小学校(园)德育工作“先进单位”.

2022年07月荣获通山县教育系统首届师生合唱比赛“ 一等奖”.

2023年02月被评为2022年度教育工作“先进单位”;

2023年04月荣获通山县中小学生经典诵读诗词大会“一等奖”;

2023年7月,二2班阮键同学被评为“咸宁市新时代好少年”;

2023年10月荣获通山县首届中小学生作文大赛“特别贡献奖”;

2023年11月荣获咸宁市2023年度戏曲进校园成果展演“一等奖”。

案例一:

二(2)班新生XXX同学,父亲因病不能自理,母亲在外务工,家庭温暖的缺失,导致他沉默寡言,行为偏激,遇事大吵大闹。

针对此情况,班主任颜老师对他倾注了大量的爱心、耐心及包容心。生活中,陪他一起参加学校组织的集体生日会、零食分享会、“冬日里的一抹暖阳”等关爱活动,并时而把他带回家,为他做上一顿可口的营养餐。学习中,利用课余时间为他补习,鼓励他一点一点地进步……

慢慢地,xxx放下拘谨,敞开心扉,与颜老师亲密无间。他会搂着颜老师诉说想妈妈了,会自觉完成学生任务了,会主动帮助班级做力所能及的班务,懂得关心或帮助同学了……

案例二:

六(4)班舒XX两兄弟属留守学生,哥哥个性冲动,态度粗鲁,爱打架,弟弟做事缺乏恒心,不自信,学习较为薄弱。

针对此情况,班主任夏老师在生活中关爱,学习上关照,思想上关注。周末,夏老师约上一批同学陪他们一起到家里举办烧烤活动,让孩子倍感温暖,平时牺牲休息时间,给其补课,关注到孩子内心没有安全感,就立即安排孩子与家长视频,并引导家长适当接受孩子平时犯的小错误,多鼓励,多认可,让孩子自信起来。同时积极引导并带领孩子参与学校组织的周末关爱留守学生、集体生日会等活动。

目前,俩孩子在校能与同学友好相处,上课认真听讲,积极参与学校各项活动,并成为老师的左膀右臂;在家能体贴长辈,认真落实德育作业,帮助奶奶做饭,帮爷爷做力所能及之事。

(一)注重实效,聚焦以“关爱”为工程的育人环境

(1)以“爱”为向导,营造良好的育人环境。学校和家庭要通过紧密交流,形成合力,为孩子创造一个和谐、稳定、安全、积极的学习和成长环境。学校层面:以多种交流方式,加强家校共商共育,形成教育合力,走近学生、了解学生,给予他们更多的帮助与支持,营造真诚、平等、和谐的师生关系氛围。同时提供更多的课外活动、心理辅导、社会实践等活动,帮助他们建立正确的价值观和人生观。家庭层面:家庭是孩子成长的第一课堂,家长尽管身处在外,但同样应该注重家庭教育,加强与孩子的沟通和交流,关注孩子的成长状况,并给予支持。

(2)以丰富的关爱活动为载体,培养孩子积极向上的生活态度。让他们树立自信、乐观、坚强的品质,增强他们的生活幸福感及面对困难、勇于挑战挫折的勇气和信心。

(二)干部示范,为“关爱”工程赋能增效

活动中,学校高度重视,德育校长、学部校长、德育主任以身作则,率先垂范,深入每一项工作,每一次活动,发挥了很好的示范作用。同时拓展“关爱”工程,深入兄弟学校(德船小学)交流,为问题学生做好心理评估及心理疏导,为“关爱”工程赋能,帮助更多孩子健康快乐成长。

(三)聚焦常态长效,健全“关爱”工作机制

活动中,学校明确了关爱形式、实施途径,建立了日常管理机制和考核制度、激励机制,搭建活动平台,同时不断对工作进行总结、完善和规范,不断推动“关爱”工作取得新成效。

(编辑:阮百川 二审:唐成 终审:阮班新)