青瓦白墙寻古意,传统韵味扑鼻间。

3月19日,晨光熹微,走进通山县南林桥镇石门村,青山环绕、云雾缭绕。行走于茶马古驿之上,两侧农田青蔬长势良好,清风拂过,油菜花随风摇曳。

前行未几,“中国传统村落”——长夏畈古民居映入眼帘。

▲2018年11月24日,南林桥镇石门村,一批游客在古民居里游玩。

长夏畈古民居,始建于1420年,至清道光年间为鼎盛时期。它曾是咸宁通往江西、湖南的必经之路,商贸活动繁盛。

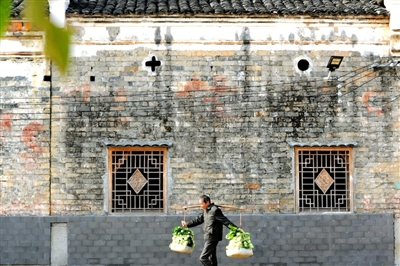

▲2024年3月19日,南林桥镇石门村,一名老人挑着菜从老屋门口经过。

漫步于600多米长的石板街上,高大的实木屋梁、古朴的对联檐画、溜光的镂孔栓马石,无处不在述说着长夏畈昔日的繁华景象,让人不经意间沉醉其中。

▲2023年12月27日,洪港镇江源村,村民在溪流边浣洗。

指尖轻触栓马石,惬意清凉。往深处前行,一股悠扬的琴声回荡,循声而至,透过木窗,见一名老者双手在琴键上快速跳动。

“这一片有30多座老房子,有数百年的历史。”老者名为夏继明,曾任文化站站长,对近些年古民居保护赞不绝口,他希望将古民居和其中蕴含的文化更好地传承下去。

▲2021年10月5日,大路乡吴田村,无人机镜头下的王明璠古居蔚为壮观。

县住建局村镇建设管理股股长陈雄辉介绍,政府投资了100余万元对古民居进行修缮,村民也通过自费维修、包保卫生等方式参与其中。

▲2023年12月13日,厦铺镇厦铺村,一名老人满载蔬菜而归。

传统村落是在长期的农耕文明传承过程中逐步形成的,蕴藏着丰富的历史信息和文化景观。通山现存具有研究、观赏、保护开发价值的明清民居群落30余处,目前已入选“中国传统村落”名录13个。

▲2018年7月27日,南林桥镇石门村,一名老人带着孙女出去劳作。

大畈镇白泥村亦是“中国传统村落”之一。走进白泥村,一眼便能望见“鄂南第一祠”——谭氏宗祠,宗祠的屋脊上有两条盘虬着的长龙,互相嬉戏着一颗红色的龙珠,四周点缀着各种水墨山水画,整个建筑错落跌宕、浑然有致。

“谭氏宗祠始建于乾隆年间(1758年),占地面积达2100多平方米,是白泥村传统村落中的一座。”村民谭崇仁负责协调传统村落修缮工作,他带领记者沿着蜿蜒石板路穿行于传统村落间,沿途的青砖黛瓦、精美石雕等,都承载着历史的印记和岁月的沧桑。

▲2023年12月31日,黄沙铺镇上坳村,一名村民在家门口晾晒萝卜干。

为了保留“古色”,一方面政府出资“修旧如旧”;另一方面村民主动拆除周边现代建筑,给古村落修复“让路”。同时还依托白泥村的红色资源,打造全县首个村级红色文化展览馆,吸引更多人参与到保护行动当中。

▲2023年12月27日,闯王镇宝石村,村民在老屋前翻晒干菜。

“传统村落是民族的宝贵遗产,是不可再生的历史文化资源。”通山县住建局局长李钟一说,坚决统筹做好传统村落的保护、传承和利用,让传统村落焕发活力新生。

▲2023年12月13日,大畈镇西泉村,百年古树见证着村湾的变化。

通山成立了传统村落保护发展工作领导小组,因地制宜编制了10余个古民居保护管理办法和整体规划方案,并践行共同缔造理念,汇聚多方力量,把传统村落改造好、保护好。

如今,一个个古韵悠悠的传统村落,宛如一颗颗散落的珍珠,点缀在通山青山绿水之间,它们如同珍贵的历史长卷,凝固着历史与文化的记忆,唯有珍爱这份历史与文化,才能让这唯美的韵致在岁月的长河中永存。( 特约记者 李江湖 吴涛)

来源:咸宁日报

(一审:刘熙 二审:徐唐生 三审:阮班新)