近日,首届北京大学-中国光谷成果转化奖获奖名单揭晓,人民医院郭卫、北大医院吕继成、肿瘤医院杨志、北京大学工学院程承旗四位教授获得该奖项。

-01-

北京大学人民医院教授郭卫获奖成果为“骨肿瘤自主研发全系列人工假体”。

郭卫教授专攻骨肿瘤领域20年,在大段骨关节缺损修复重建方面进行了一系列的开创性工作。他研发的“通用骨盆假体系统(Global Pelvic System,GPS)”获得美国、欧洲及中国多项专利并成功转化临床,“经腰椎固定半骨盆假体” 使得半侧骨盆切除的患者得以进行保肢治疗,并在国际上首创3D打印人工骶骨假体重建全骶骨切除后腰髂部稳定性。

郭卫及其团队

郭卫教授现有授权专利40余项(国际专利6项),其中19项进行了成果转化,并已将全部转化收入1500万元无偿捐赠北京大学人民医院,用于青年人才培养。

-02-

北京大学第一医院教授吕继成获奖成果为“重组融合IgA1蛋白酶治疗IgA肾病的原创1类新药研究”。

吕继成课题组针对性地开发了在研药物PKU308,有望成为I类新药(first-in-class)。该在研药物为针对致病性IgA1特异性长效蛋白酶,能够迅速完全的清除肾脏沉积的IgA和补体成分,从而快速达到完全的免疫学缓解。而目前来自欧美国家开发的新药仅仅能达到部分蛋白尿缓解和延缓进展,并不能完全满足临床需求。

吕继成所在的临床研究团队

目前该在研药物以最高可达人民币2.07亿的金额,独家授权给礼邦医药进一步进行开发和商业化。目前已经完成实验室规模验证,有望于2024年由CDMO完成临床批次生产。

该药物的研发有望开发出源自我国、特异性治疗IgA肾病的原创I类新药,大幅度降低IgA肾病的尿毒症和肾衰的风险,并带来重大的经济效益。

-03-

北京大学肿瘤医院教授杨志获奖成果为多种肿瘤放射性诊疗药物的研发。

杨志教授的主要研究领域是生物医药中的放射性药物领域,他“立足临床,服务临床”,进行新型放射性药物的研发及临床转化,在药物研发过程中充分考虑药物的成药性和可商业化,为新型探针的成果转化奠定基础,有效推动核医学逐渐从肿瘤治疗的“幕后”步入“台前”。

目前他已开发肿瘤诊疗药物二十余种,实现成果转化4项,合同转让金额近6300万元。将CD20抗体(美罗华)进行99mTc标记,已成功应用于寻找乳腺癌、黑色素瘤、骨与软组织肿瘤等的前哨淋巴结。

创新性地开发了集传统18F和68Ga标记探针优势为一体的Al18F-PSMA-BCH,临床试验有效证实了该类探针的稳定性和有效性,该探针已进行临床试验4500余例,已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,并成功豁免Ⅱ期临床试验,目前正在开展Ⅲ期临床试验。

-04-

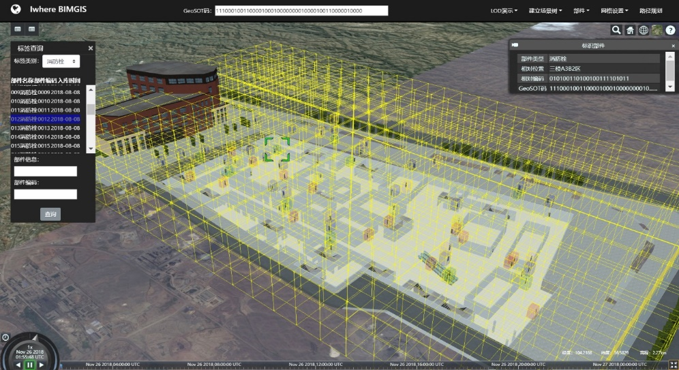

北京大学工学院教授程承旗的获奖成果为“空天信息新型位置框架模型与时空智能计算技术体系”。

程承旗创建和突破了地球剖分网格时空编码模型与技术,发展出6项国标国军标、2项世界标准。

通过三维立体寄递编码实现精准配送、无人配送的示意图

其中创建的北斗网格位置码、北斗剖分时间码及国家邮政通用寄递地址编码等国家标准已在重大工程及近百个城市得到广泛应用,成为我国及国际上得到广泛认可的新型域时空标准体系;突破了长期制约我国空间计算的重要卡脖子问题,引领了时空标识工程技术新方向,为我国空间信息技术自主可控及在全球时空标识领域处于世界前列做出了贡献。

延伸阅读

2020年以来,武汉市东湖高新区陆续在清华大学、北京大学等10所“双一流”高校设立总规模1亿元的“中国光谷奖学金”。截至2022年,共资助898名在校大学生和14名副教授及以上专家。

2022年,东湖高新区与北京大学教育基金会签署捐赠协议,在北京大学设立“北京大学-中国光谷奖学金”,分为“学生奖学金”和“成果转化奖”。

其中,“北京大学-中国光谷成果转化奖”的设立,是为进一步推动北京大学产学研工作,鼓励教职工进行科技成果转化和技术转移,服务国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,奖励北京大学取得重要科技成果并在科技成果转化方面做出重要贡献的在职科研人员。2023年首届“北京大学-中国光谷成果转化奖”收到来自校本部和医学部(包括附属医院)的申请20余份,经评审共产生4名获奖者。