开栏语:县住房和城乡建设局、县融媒体中心以“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”为目的,围绕传统村落历史、区位、村容、人文、风俗、饮食等内容突出“传统”,彰显“古韵”,体现“保护”,展望“未来”。通过讲好传统村落故事,打造通山县传统村落新品牌新形象,为我县围绕传统村落集中连片保护利用有序开展“留、修、整、提、补、添”工作提供鲜活依据。

在国家4A级风景名胜区九宫山东北麓山脚的江源村,琅琊王氏的儒学之风在这里得到了很好的传承。作为通山县13个中国传统村落之一,至今保存着明、清时期古民居古建筑11栋,明代建筑在民居群所占比重达70%以上,共计1万余平方米。2019年1月8日,湖北省第七批省级文物保护名录中,把王氏老屋、老宗屋群落、高明书屋、义筹老屋合并称为“江源村古民居”。有关专家将这里称之为明、清、民国三个时期不断层古建筑博物馆。

▲航拍江源村。

老宗屋群落(又称老堂屋),距今已有400多年历史,是湖北省迄今为止保存较好、历史较为久远的明代建筑。

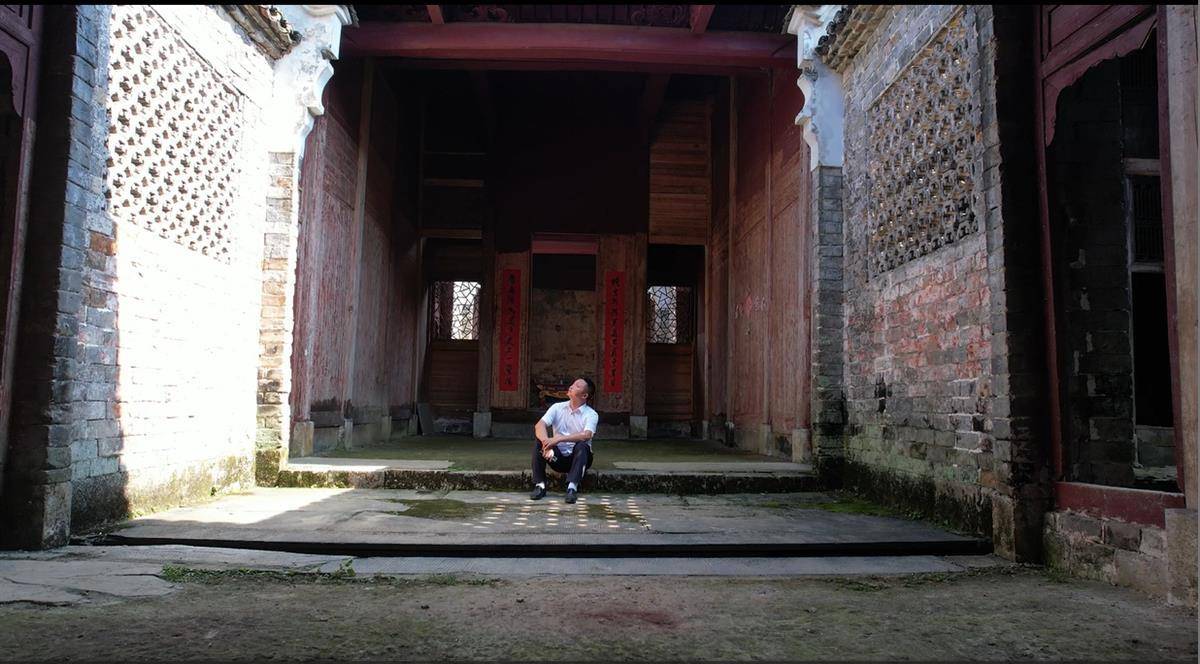

王氏老屋原名迪德堂,是晚晴时期当地著名乡绅王迪光所建,为砖木混构,坐南朝北,由东西并联的正屋与横屋组成。占地 2000 余平方米,内有大小天井16个,各类厅房 50 余间。一字山墙,马头垛,小青瓦盖顶,八字式门楼,工艺精湛优美,气势雄伟庄重。

▲王定钊在王氏老屋。

在外经商的王定钊每次返乡,他都能明显地感觉到古村落“老龄化、空巢化”的“自然性颓废”趋势正在蔓延。

围绕“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的总体目标,通山县先后斥资850万元专项资金用于江源村古民居生态环境保护、村容村貌整治、硬件设施改造等,形成了“政府引导、乡贤主导、村民参与、保护为主、村居一体、整村修复”的“江源模式”。江源村村民还自发成立古民居保护管理理事会,他们有钱出钱,有力出力,修缮民居老屋、维护环境、编修《江源村志》,组织板凳龙活动,2023年春节期间中央电视台对江源村板凳龙进行了宣传报道,引起社会广泛关注。

▲江源村王氏老屋。

在一系列保护措施的基础上,按照“保护—发展—保护”循环式发展路径,引贤聚能,合力推动古村落开发保护与乡村振兴深度融合,发展水蜜桃、黑山猪、民宿等特色产业,为共同缔造注入“源头活水”,提升江源村发展续航力,合理开发利用的蓝图正在铺展开来。

这里也是一方红色热土,曾发生过可歌可泣的革命故事。成氏宗祠曾为中共第五乡党委和苏维埃政府所在地,墙壁上仍保留有革命者留下的红色标语和歌词,与时代遗存的匾额、宗祠文化交相辉映。

▲1月22日,农历大年初一。在通山县洪港镇江源村,村民自发舞起240多米长的板凳龙灯。

至今长达六百余年的生产生活中,江源村以文传家、以仕传家、以德传家、以耕传家、以商传家的故事绵延不断。江源人制作的年糕、糍粑等传统美食和如今兴起的板凳龙等民俗活动,让更多的江源游子回望山水,长忆乡愁。

摄制: 乐有钦 孙恒 王谦 徐剑 阮文峰 郑歌

(编辑:谭茜 二审:唐成 终审:阮班新)