金山脚下,厦铺河边,一壶凉茶香了35年,暖了无数路人的心。

藕塘村里,桂梅亭内,一个身影忙了35年,持续释放淳朴善意。

阡陌之间,街巷之中,一种精神传了35年,引领乡邻向善向美。

时值盛夏,94岁“凉茶奶奶”徐桂梅的一壶茶,仍在不间断地准时送达,带来沁人心脾的甘爽。

一份善意,为何能坚持35年?7月27日,记者走进通山县厦铺镇藕塘村,探寻背后的故事。

“只要我还能动,茶一天都不能断!”

一份善意,暖了无数路人

不锈钢茶缸里,盛着大半缸微褐色的茶水;茶水中浸着一把竹水勺,已被摸得溜光水滑……

简约古朴的桂梅亭里,凉茶静静散发着香气,喝上一口,茶香合着川芎药香沁人心脾,一扫夏日燥热。

“拿自己打比,赶路途中口干时,能喝上一杯茶,心里舒服。”回忆起烧茶送茶的初衷,徐桂梅老人笑着说。

桂梅亭紧挨厦铺河,是周边几个村村民出山的必经之地,一趟少说要走十里路。

打小在大山里熬过,徐桂梅深知赶路后对茶水的渴望,“去别人家讨吧,面皮薄的人开不了口,开了口也不一定讨得到。”

“要是有人及时送上一壶茶,那多好。”时年60的她,将心比心之下,默默煮好茶水,送到河边,给过往行人送去一口甘爽。

年过五旬的村支书徐德煌说起桂梅婆当年的好,至今难掩激动:“那时我在河滩上收木材放竹排,口渴难耐的时候,桂梅婆总会提来一壶川芎茶。”

在徐德煌记忆里,只要车一响,桂梅婆就知道山里来人了,茶也送来了,“她把每个到这里做工的人当自己的孩子,说句实在话,我们的父母有时都没这么周到。”

一年又一年,河上架起桥,河边修了路,简陋茶摊变身气派茶亭……山里每天都有变化,唯一不变的,是每年3月至11月,徐桂梅那缸每天准时奉上的茶。

记者采访当天,是老人生病出院后的第6天,尽管身体还虚弱,但她没忘了送茶。

“老娘最放心不下的,是这个茶水摊,出院回来第一件事,就是烧茶送茶。”老人的儿子郑远托无奈地说。

看起来简单的一缸凉茶,也不简单:每天晚上,用土灶铁罐烧好水,泡上茶叶和川芎,让其自然放凉;早上6点,准时将茶水茶具送到桥头;晚上收工后,将茶缸和茶杯收回,剩下的茶水倒掉,茶具清洗干净。

村民郑远亮喊徐桂梅“二妈”,对她每天风雨无阻的行动有种矛盾的情绪:既佩服却又不甚支持。

佩服的是,送茶虽是小事,坚持一次两次可以,一月或一季也行,但几十年如一日,鲜有人能做到。

不甚支持是因为,二妈已经94岁,身体一年不如一年,万一路上摔跤怎么办?

可老人没有听这些劝阻:“大家喝惯了我的茶水,习惯了路过这里就有茶喝。只要我还能动,茶一天都不能断!”

在老人看来,这缸茶水,是她与十里八村的乡亲们延续了35年的约定,必须遵守。

“我帮不上其他忙,做点小事还是可以的!”

一种精神,润泽十里八村

约定无声,大爱无言,天长日久,一种与人为善、勤劳守信的风气,在这个村这个镇,默默地流传开来。

“弘扬桂梅精神,德泽四方乡邻”的标语,写在村中最显眼之处;“百善能行千里路,三山共煮一壶茶”的楹联,刻在桂梅亭的檐柱上,醒目又传神。

村民都知道,徐桂梅年轻时,就是出了名的好人。左邻右舍谁忙不过来,只要跟她吱了声,看孩子,喂猪,做饭,甚至谁家老了人要守夜,她都爽快应承,不讲任何报酬。

“村里只要办红白喜事,桂梅婆总是第一个到场搭把手,扫地做饭,忙前忙后。”今年60岁的村民徐桂芬说,老人把别人家的事当成自家事一样张罗。

“二妈帮过全村的人。哪家孩子们放学了,她给看着;家里做了零食,也送到孩子们嘴里。”郑远亮笑着说,自家几个孩子都是在二妈家“蹭”大的。

多年前,厦铺河上无桥无船,邻村孩子上学不敢淌水过河,老人的儿子郑远托一趟趟背他们过河。

面对乡邻们的感谢和称赞,徐桂梅总说:“我帮不上其他忙,做点小事还是可以的!”

“石湾有个老妈妈,思想品德真不差;桥头烧了一缸茶,路人喝了都念她”……这是村民梁云娣有感而发创作的山歌,“桂梅精神”随之流传,涵养了全村乃至全镇的好风气。

厦铺镇镇长曾欣宜表示,不仅在藕塘村,整个厦铺镇的民众,都把徐桂梅老人当标杆,学做人,学处世。

在镇里党的二十大精神宣讲中,“桂梅精神”被反复提及;支部主题党日活动里,“桂梅精神”被深入解读……

外来的年轻媳妇王丽,被徐桂梅老人精神感动,从之前认为“村里的事和自己关系不大”,到如今积极投身疫情防控、共同缔造、美丽村湾建设等活动中。她说:“不求能做到像桂梅婆那样,但能尽自个的力做点事。”

这几年,藕塘村社会治安综合治理年年位居全镇前列、村民卫生意识环保意识持续增强、美丽村湾大家一起建设一起管护……在“桂梅精神”的感召下,藕塘村正变得越来越美好。

“我百年之后,儿子接着烧茶送茶!”

一声承诺,传承传统美德

“托共产党的福,日子越过越好。”采访中,徐桂梅老人一个劲儿地强调,没得什么回馈党和国家的,只能做点微不足道的小事。

自1946年嫁到这里,从没有房住没有饭吃,到现在住楼房享低保,日子一天比一天好……党和政府的关怀,老人点滴不忘,感恩以报。

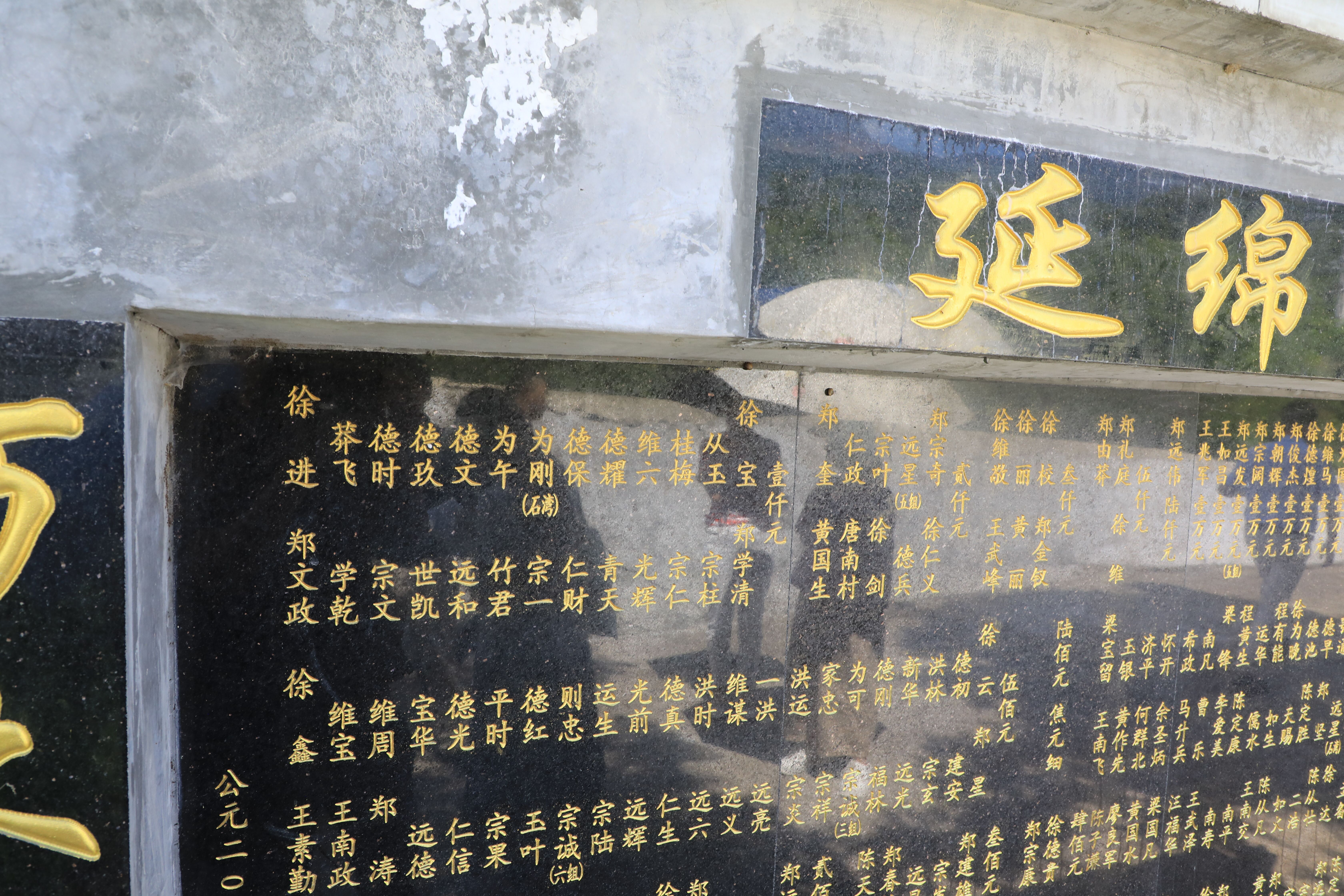

河上的桥修了两次。第一次是2009年建只能人行的铁索桥,家境贫寒的徐桂梅,捐了自家的几分地,一壶接一壶地给施工人员送上茶水。第二次是2020年建可通农用车和小车的钢筋水泥浇筑的石湾大桥,老人不仅每日几趟地送茶水,还带头捐了1000元钱。

桥边竖的石碑上,捐款名单第一排就有徐桂梅。这1000元,有800元是后辈看望老人时给的。“桥是国家出钱修的,别人给我的钱自然捐给国家。”老人淳朴的话语中,是不掺杂质的赤诚之心。

在老人影响下,村民们踊跃捐款,你500元、我1000元、他1500元,家境好的多捐点,不好的少捐点……短短时间,就凑了30余万元,大桥第二年端午前夕顺利通车。

2018年,通山县文体新局驻村工作组发现之前所谓的茶亭,不过是桥头的一个石墩,上面搁着茶桶,桶上用雨伞遮盖;路人虽能解渴,但有诸多不便。于是以徐桂梅老人的名义建起一座茶亭,作为弘扬“桂梅精神”的符号。

“一位老人不掺杂任何利益,自身也困难,几十年给路人施茶,这是对家风民风、精神文明的最好传承。”工作组组长夏八喜说。

桂梅亭建起后,5年多来,徐桂梅老人除了每天烧茶送茶,还承担了亭子和旁边广场的卫生:亭子里的石桌、扶手、座位每天都要抹一抹,广场两天扫一次……

这两年,老人年岁渐高,腿脚不再利索,体质也大不如前,儿子郑远托渐渐承担起更多的送茶事务。

“我百年之后,儿子接着烧茶送茶!”这是徐桂梅老人的承诺,也是她的底气。

面对母亲的嘱托,郑远托点头道:“不用她吩咐,我知道这缸茶断不得。”

(咸宁日报记者 饶敏 张敏 阮智愚 特约记者 李江湖)

来源:咸宁日报

(编辑:阮百川 二审:程思 终审:阮班新)