云上通山报道:(全媒体特约记者 徐大发 通讯员 熊登煜)网名为“通山枇杷强”的微信好友语音我去大畈镇一游,11月27日驱车到达大畈镇大坑村枇杷科普馆,也是通山县枇杷协会、枇杷专业合作社的办公场所。

“枇杷强”真名袁观强,大家都叫他“枇杷强”,渐渐地叫他本名的人反而少了,但他很乐听“枇杷强”之称谓。袁观强今年53岁,现任通山县枇杷协会会长,通山县大畈枇杷专业合作社理事长。高级技师,通山县第十一届政协委员,咸宁第五届科协常委,中国枇杷学会第五届理事。他戴一副眼镜,皮肤黝黑,穿着朴素,精精瘦瘦,一看就是个有故事的人。

科普馆大门顶上大屏幕里显示一横红字:“热烈祝贺湖北科技特派员工作站(大畈镇)成立!”乃11月4日发生的事儿。目前这样的工作站通山仅有1个,以后每个乡镇都会有。这是省科技厅组织设立的,目的是起到示范推广科技转化的作用,帮助果农解决种植技术难题,实现产科研一体化多赢,推动农业可持续健康发展。“我也是省级科技特派员之一。”袁观强说。

在室内墙上,看到了大畈枇杷专业合作社专家工作站的介绍,华南农业大学林顺权教授及其国家级研究团队成员共7人,为大畈镇枇杷的发展提供高端智力支持。

“我研究枇杷很多年了,也是一名土专家了。”袁观强笑着说。这话我信,我们就是专程赶来听他故事的。

早在1988年,通山县四区办就委托袁观强的父亲一家子帮助培育水果苗,那时一株苗卖1元钱。19岁的袁观强正读通山一中高三,回家后就常常帮助父亲做育苗的工作,在这一过程中引起他极大的兴趣,甚至到了痴迷的程度。1991年7月,从武汉中南财经大学毕业的袁观强被分配到通山县劳动局工作。上班4个月后他保职停薪到深圳宝安深岗镇一家港商办的公司上班,担任高管一职。作为管理层的科长,也算是白领了,包吃包住每月工资一千多元,相对于家乡来说已是高薪了。干到1995年的时候,就想:自己始终是一名打工仔,工作地始终是别人的城市,青春都奉献给了外地,没有归属感。

于是,袁观强毅然辞职回乡创业。袁观强先是找到大路乡的种养殖名人陈志远拜他为师,学习育辣椒苗,学习养殖乌鸡等等。一年后,他回到自己的大坑村,在镇扶贫办的帮扶下开荒种植水果,主要种植油桃、美国紫李、日本甜橙、脐橙、桃子等,但由于后来市场不景气,这些水果树都被毁掉了,2003年时全部换栽上了枇杷。

这期间,袁观强还开过矿山,开过餐馆,但都亏了。于是,就反思,还是决定重点发展枇杷产业。枇杷种植在大畈历史悠久,技术要求不很高,自己比较容易上手。他去华农自费学习种植技术,回来后发展枇杷16亩,每年收入有两三万元。他还养猪养鸡,以短养长,把收入都投入到枇杷中去,滚动发展,不断壮大。

袁观强除了开荒种植枇杷外,还把自家的良田好地以一比三的比例去置换别人的贫瘠田地,他老娘曾大骂他是“败家子”。这样累积下来,到2013年时,他的枇杷园共发展到了80多亩。到现在,他的枇杷园总投入有200多万元,平均每年纯收入30多万元,产值50多万元,个人固定资产达500多万元。

2010年8月9日,袁观强发起成立了通山县大畈枇杷专业合作社,由5户人家组成。一开始,成立合作社也是艰难的,许多村民不认同,难找合作伙伴。袁观强曾请养猪户袁达潮吃饭,想拉他加盟枇杷合作社。袁达潮来了,带了一提牛奶来,饭后告别时笑着说:“我就不加入了,我吃了你一餐饭,给了你一提牛奶,抵了,咱俩互不欠!”

袁观强认为,枇杷产业要做大做强,还是要有规模种植,要有好的品牌,要有好的包装。自从“大畈枇杷”被农业农村部批准实施农产品地理标志登记保护,大畈镇大坑村获评全国“一村一品”枇杷示范村,“隐水枇杷”获评湖北省著名商标以来,大畈枇杷的价格就一路向好。以前1斤枇杷只能卖1.2元,现在一斤可卖到20元。平均每斤卖到15元,亩产可达万余元。

2014年,在袁观强的牵头下成立了通山县枇杷协会,他担任会长。跨乡镇的会员有353户,主要分布在大畈镇、大路乡、楠林镇、黄沙铺镇、九宫山镇、慈口乡、通羊镇,种植面积超万亩。协会还积极参加社会扶贫助学、疫情捐赠达40多万元,义务参加疫情防控达600小时。义务技术指导3500人次,服务面积达3万亩。

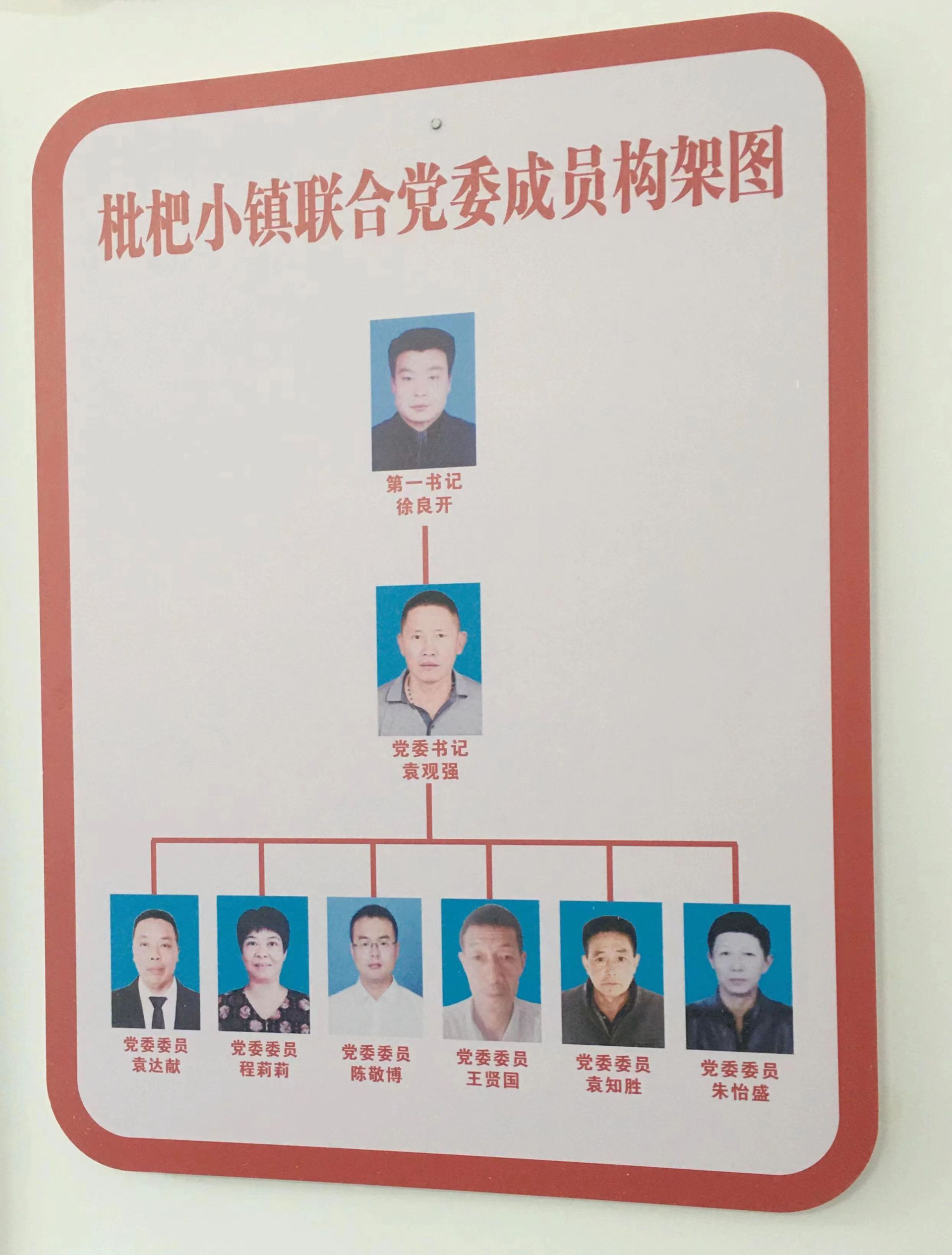

现在,枇杷协会、大坑村、白泥村、隐水村党支部组成了枇杷小镇联合党委,让枇杷种植、生产、营销实行“统一管理、统一质量、统一商标、统一包装、统一标准、统一宣传”的“六统一”标准化管理,实现技术、品牌、销售互助,提升了大畈枇杷的市场竞争力。

今年5月27日举办的枇杷节活动,大畈枇杷卖断了货。游客进园采摘,枇杷卖20元一斤,一树枇杷卖到1000多元,最高的一棵树卖到了2000多元。武汉快递点也打通了,客户一次订购70件,鲜果不愁销路。现在枇杷品种有早钟6号、大五星、白沙等20多个品种,特别是白沙可卖20元1斤,口感最好,顾客最喜,甜度高水分好。45克以上的个大枇杷一个能卖2元,35-45克一个的枇杷论件卖,25克一下的鲜果进入深加工。深加工产品有枇杷酒、枇杷膏、枇杷饮料、枇杷罐头、枇杷干、枇杷肽、枇杷蜜、枇杷花茶等等。大小作坊加工年产值有一千多亿元。今年大畈镇枇杷产量八千多吨,丰收年成有两万多吨。在板桥村和隐水村的旅游带动下,一农户摆门口卖枇杷鲜果一季收入就有三万多元,今年全镇枇杷产值达六千多万元。

袁观强一路走来,留下了一串闪光的足迹。他2002被评为通山县优秀青年,2006年被评为咸宁市优秀共产党员,2017年被评为湖北省农业产业化领军人才,2019年被评为南鄂英才高层次人才,同年被湖北省组织部和人社局评为“湖北省艰苦地区专业技术奉岗位”人选,2020年被评为“咸宁市劳模”,2022年被评为“享受市政府津贴专家”、被评为“湖北省十佳农民”和农业农村部“贡献奖”。他创办的合作社获全国农民示范合作社,全国科普惠农兴村先进单位。

陪同我们采访的大畈镇组织委员明洁自豪地告诉了我们大畈枇杷小镇的发展情况。大畈镇枇杷种植面积2.1万亩,年产量达20000吨以上,枇杷种植规模、产量和产值均居华中之首。大畈枇杷观光采摘园、板桥生态观光采摘园获评省级休闲农业示范点,“三品一标”认证枇杷企业5家。2017年以来,举办了四次盛大的枇杷旅游节,吸引带动周边地区前来观光旅游、采摘体验游客超过20万人次,采摘枇杷鲜果60余万斤。

2019年,引进广东八福康食品有限公司在大畈镇大坑村开发建设八福康枇杷产业园,总投资3.8亿元,采取“合作社+基地+企业+农户”联营模式,打造集特色农产品采摘、枇杷深加工、生态旅游、电子商务于一体的万亩“枇杷”特色示范园区。项目主要由枇杷种植基地、深加工厂区、枇杷科普馆等组成。

产业园建成后,种植基地可年产枇杷2万吨,深加工枇杷饮料300吨、枇杷膏2.5万公斤和枇杷茶10万公斤,切实延伸枇杷产业链,有效提升了产品附加值。

目前,全镇共有枇杷种植家庭农场15家,枇杷种植合作社8家,枇杷加工企业3家,苗木基地1个。有306户贫困户发展枇杷种植,户年均增收5000元;709户群众通过“土地入股+年终分红”模式参与枇杷经营,每亩土地每年获取租金和分红近800元;吸纳1736人在枇杷基地、枇杷加工企业实现就近就业,其中困难户458人,月均收入超过3000元。

今年通山县出台政策走特色化、产业化、品牌化发展之路,促进农业特色产业发展扩面提质增效。坚持把油茶、枇杷、橘橙、茶叶、楠竹、中药材等六大特色产业作为农业支柱产业。按照《通山县推进农业六大特色产业发展实施意见》进行重点扶持,力争五年内打造以枇杷和橘橙为主导产业的国家级产业强镇2个,省级农产品加工园区3个,省级现代农业产业园4个,打造通山特色区域公共品牌5个,新培育规上农业产业化龙头企业6家,实现六大产业全产业链综合产值达百亿元。

党的二十大报告指出:坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

这样的环境、舞台和时代,正是袁观强大显身手的时候,“枇杷强”们焉能不强?

(编辑:谭茜 二审:唐成 终审:阮班新)