云上通山报道:(特约通讯员 胡秉昶)通羊镇深入学习中央、省、市、区关于学生教育的有关精神,以“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动为契机,坚持以人民为中心的发展思想,把服务学生教育作为开展实践活动的重点,及时化解群众所急所难,以扎实开展实践活动带动全镇各部门高度重视学生教育,提升广大居民群众的获得感、幸福感、安全感。

“全时空”服务,强化责任落实

全员参与访民意。通羊镇把察民情访民意作为“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动第一步,集中开展“一线访民意、一线解难题、一线促发展”调研,发动党员干部深入下沉基层一线,党政班子成员每人对口联系一所农村学校,每月至少上门一次,摸清摸准真实需求,及时解决遇到的困难问题。同时通过12345政务热线、群众信访件、网络舆情、媒体报道、人大代表建议、政协委员提案等渠道,梳理确定有关学生教育办实事项目清单,制定解决措施,明确时间节点,推动办实事项目落地落细。

全域联动解难题。通羊镇作为通山县政治中心、经济中心、文化中心,全县小初高集聚通羊镇,呈现学生“基数大、增速快、分布广”的特点。儿童所需所盼在哪里、身心健康状况怎么样、最关心最焦虑的事情有哪些,弄清摸准这些问题是办好实事的前提。通羊镇联合教育、卫健、团委等部门,对全镇所有小初高学校进行摸底,采取发放问卷、座谈等形式,收集师生在学习过程中遇到的痛点问题。同时,按照“三个一线”集中察访工作要求,通羊镇党政班子成员参与集中察访,梳理形成有效问题8个,现场解决问题5个。针对义务教育还不够优质均衡、普惠托育机构无法满足需求、困境儿童学习生活存在困难等问题,整合各方资源协调解决。

全时进行促发展。在收到有关学生教育办实事项目清单后,通羊镇党委针对项目清单中提出的问题和建议,及时组织研究、逐一解决,按照“长短结合、立足长远、科学合理、统筹兼顾”的发展思路,坚持县、镇教育一体化发展,共同发力,提出了在现有小学学位基础上进行扩容、合理调整招生政策、改扩建现有学校等办法,逐步解决通羊小学学位紧缺问题。

“真招数”施策,丰富教育供给

优化布局,扩容增效,补齐普惠资源短板。多渠道持续增加普惠性资源供给,根据乡村振兴、城镇化发展及“三孩”政策实施需要,完善普惠性幼儿园布局规划。大力发展公办幼儿园,在阮家湾片区综合开发合理规划幼儿园建设。积极扶持普惠性民办园,加大示范幼儿园建设力度,带动县域薄弱幼儿园发展。

统筹投入,提升服务,完善医疗保障机制。依托城区妇幼保健机构、通羊镇卫生院等平台,整合儿科常见病和预防接种、婴幼儿照护服务等资源,构建“医防护”儿童健康保障网。婴幼儿照护服务指导中心为托育机构和家庭,开展培训指导、成长测评、家访和养育小组活动等服务。利用村委会活动室、文化礼堂、村卫生室(社区卫生服务站)、幼儿园或小学校舍等资源,逐步建设多功能村(社区)婴幼儿照护服务中心。

深化改革,引入资本,全面保障资源供给。坚决纠正“小学化”倾向,落实幼小科学衔接。公立办学之余,配合县教育局引入社会资本创办中小学校3所,增加学位供给1200个。扩建通羊四小、实验小学、通羊五小,迁建通羊一小,进一步化解城区大班额问题,有力保障了城区教育资源供给的平衡。

“接地气”整合,凝聚护苗合力

增加活动阵地,搭建服务平台。在团县委的大力支持下,不断加大资金投入,改善基础设施建设,在7个社区均新增了“青少年书吧”、4点半学校、心理辅导室、书法活动室、图书室等活动场所。向居民开放使用社区活动区,联合湖北大学“陌上花开”文化传承志愿服务队开展绘画、诗歌、舞蹈等培训,累计服务2000余人次。同时积极发挥新时代文明实践中心(所、站)、道德讲堂、农家书屋等阵地作用,通过播放红色电影、传唱革命歌曲、观看文艺演出等孩子们喜闻乐见的形式创新开展宣传教育,让身边人说身边事,用小故事讲大道理,深入浅出做好基层群众思想政治工作,引导他们感党恩、听党话、跟党走,实现党史学习教育常态化。

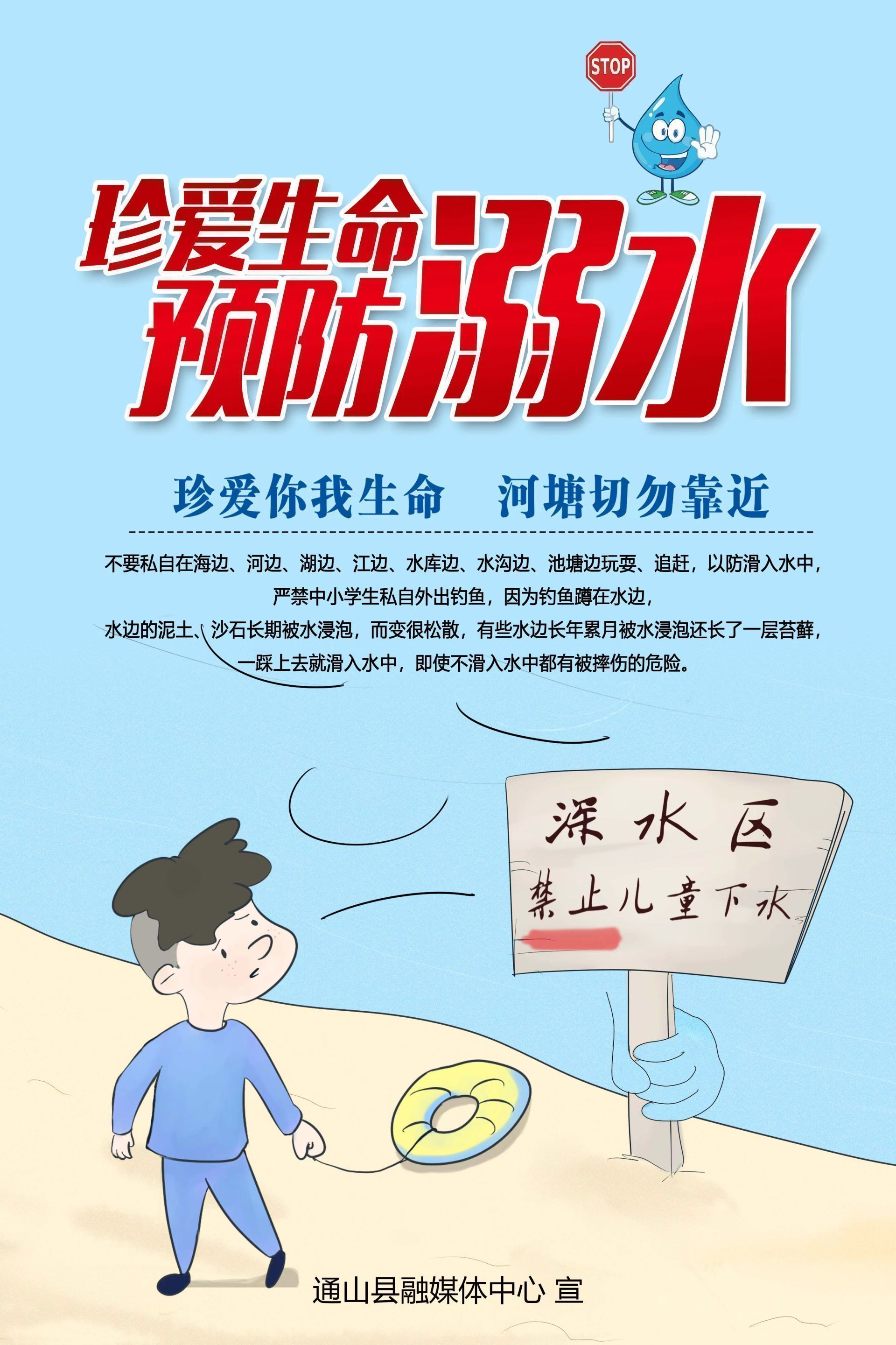

组建护苗团队,构建安全闭环。结合“扫黄打非”工作,在通山县“扫黄打非”办公室的指导和支持下,以通羊镇党委政府工作人员、家长、村“两委”干部、志愿者为主要班底,组建起一支“护苗”志愿服务队。“护苗”志愿服务队脱下马甲,担任“扫黄打非”监督员,明察暗访校园周边文化市场;穿起马甲,担任交通疏导员,有效解决校门到私家车门、公交车门之间的安全问题;扛起锄头把,担任护校安园治安员,维护校园周边治安环境。今年以来,通羊镇845名“护苗”志愿服务队队员,开展志愿服务6841次,参与队员12924人次,志愿“护苗”行动覆盖全镇所有学生。

引入共建资源,全面落实政策。依托社区“大党委”平台,整合特色资源,借助文化中心,博物馆、图书馆、文化礼堂、阅览室等一大批特色文化空间阵地,因地制宜组织开展丰富多彩的课后服务,解决家长后顾之忧,促进学生全面发展。整合社区工作人员、教师、大学生志愿者等力量,在文化站、30个村(社区)新时代文明实践站、图书馆等场所开展公益性暑期托管服务,实现了社区全覆盖,探索形成缓解暑期学生看护难题新路径,用孩子们的“开心”换来家长们的“安心”和“舒心”。

(编辑:谭茜 二审:唐成 终审:阮班新)