他就像天上一颗流星

作者:张家春

最近我有幸读到一本回忆录《南林战备医院往事》,从中认识了当年一位党的基层好干部李望兴。

李望兴当干部级别不高,但他和“党的好干部”焦裕禄一个样,都是一心扑在工作上,而且也是因劳成疾英年早逝,仅活了47岁。

今天很难想象,当年官至公社党委书记,后又是战备医院一把手的李指导员,不贪不腐,两袖清风,1979年去世时,孤儿寡母竟然拿不出足够的柴米油盐来为他办丧事,还是他平常的为人感动了乡邻,村里几个生产队主动给凑的,而且大家把一桩乡村式的丧事办得超乎想象的盛大空前,似乎唯有如此才对得起远行的李书记!

李望兴,通山港路乡大路李人,出身贫寒,却被家里踮起脚尖送去读了几年书,17岁参加工作,因能力出众不久就当了区土改工作队队长,以后又多次升迁,本来仕途一片光明,1969年,就在中苏关系彻底破裂“备战备荒为人民”的关键时刻,被上级从公社书记任上一纸调令派到咸宁地区唯一的南林战备医院,当了指导员。虽是委以重任,可毕竟去的是业务部门,跟知识分子打交道麻烦事又多,擢升机会却少 ,但李望兴根本没去考虑,二话不说,打起背包就走马上任,扛起了这副不被人看好的重担子,在卫生战线一干就是后半生,直到病倒不起。

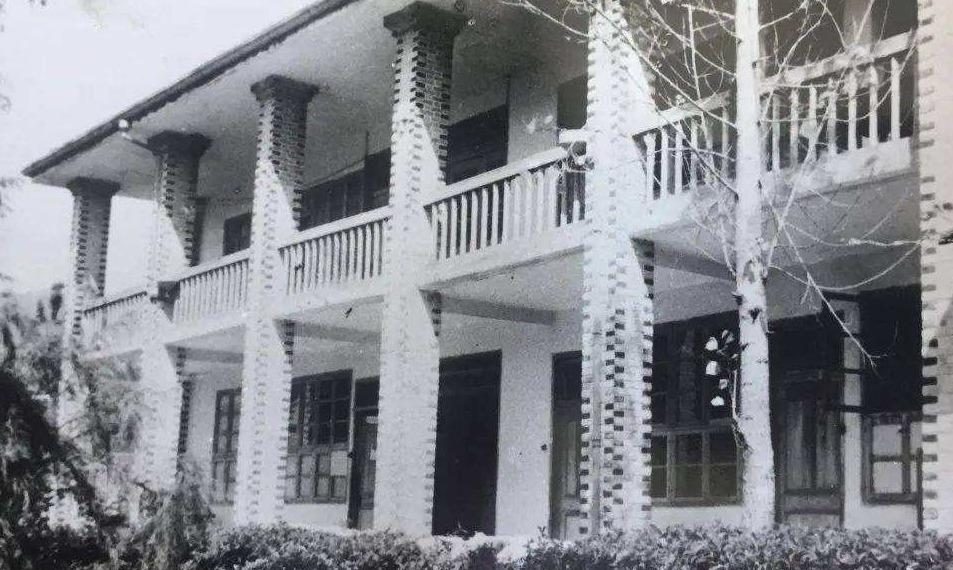

上世纪六七十年代,“战备医院”是个新鲜事物,名分高,却名不副实,除了十万元的“开办费”,要在旧南林区卫生院的基础上建起一座战备医院,并非易事。李望兴却是解决困难的一把好手,在短短时间内完成了基建,把医院从借用的祠堂里搬迁出来,还陆续组建了一支人员齐备的医疗队伍。

那时候知识分子是“臭老九”,不吃香,但李望兴虽不是医生,却懂得专业人员对于一个医院的重要性,心中自有他们的位置,凡是分配来的大中专毕业生无论其出身如何、政治背景怎样,他都发自内心热忱欢迎,不止于此,还以战备医院的名义说服上级,尽量多调配一些专业人才来到旗下,于是一时间南林战备医院人才济济,成了一个知识分子扎堆的地方,为今后各项工作的顺利开展打下了人才基础。

有了人,就得充分发挥人的主观能动性,把医院办得像个医院,平时为当地百姓救死扶伤,战时收治伤病员,替前方排忧解难。要想如此,唯有让那些年轻的“大学生”在实践中锻炼,快速成长为一名合格的医务工作者。

文革中后期在那个还是“以阶级斗争为纲”的年代,李望兴有一个特别的长处,就是工作实事求是,从不整人。他懂得这些“臭老九”的脾性,生活上尽量关心照顾,让这些“城里人”尽快适应山区环境,安心工作;政治上从不歧视,与他们打成一片,真心实意交心谈心交朋友,尤其关心这些人的思想进步,积极培养他们入党,条件成熟一个,吸收一个;业务上尽量为他们创造条件,提供平台,鼓励发挥特长,大胆运用所学知识为群众服务,做一个白求恩式的好医生。“好好干,出什么事有我!”这是李望兴对手下常说的一句话。

功夫不负有心人,在李望兴的组织指导和影响下,南林战备医院形成了一个团结进步、勤奋务实、和谐轻松的工作氛围。一批年轻人进步很快,有几个人先后入党,成了单位骨干,有的出去还当了领导,通山第一个被选拔援外的外科医生、后来成为县卫生局局长的黄道奎,就是在这里第一个入党的年轻知识分子。业务上大家把病人当亲人,为解除患者病痛,不懈钻研,敢于负责,在当时简陋的医疗条件下,做出了骄人成绩。

余启枝,后来成为咸宁医学院教授、外科教研室主任,就是在南林战备医院的岗位上开始了他的第一例阑尾炎手术,还是在这里他第一例上腹部手术获得成功。

年轻护士刘汉兰,在水库工地突然面对一个腹部破裂肠子外溢、左腿几乎炸断的重伤员,沉着应对,先把肠子纳入腔内,用纱布捆绑腹部,就地拣一根树枝当夹板固定左腿,急送医院抢救,获得成功。她的事迹一时被传为佳话。

通山人癞痢头多,既影响形象,又造成精神痛苦,常被外面当作通山人的“标志”来笑话。后来被根治了,而最开始的治疗与研究,就是李望兴对乡亲这个病的焦虑与自责,启发引导了年轻医生李胜洪。经过几年的实践与潜心研究,李胜洪总结出一套“脱、洗、搽、服、消”五字疗法,不仅解决了通山祖祖辈辈癞痢头顽疾,还被卫生部采纳,为全国治疗这种病提供了成功方案。南林这二李,善莫大焉!

李望兴在南林战备医院做的事情很多很多,成绩突出,几年功夫把所在单位变成了咸宁地区一流区镇卫生院,受到群众普遍赞扬和上级连年表彰,还几次上了《咸宁报》头版头条,外地外单位上门参访取经的也不少。在荣誉面前,李望兴总说是大家的功劳,自己则往后站,或者低头一笑。他是真心实意只想做事的一个人。

唯有一件事他不否认自己也下了好大功夫,“出了牛劲”,就是组织、支持和参与了医院制剂室的建设与“石地黄注射液”等中药的研制。上世纪七十年代初,物资匮乏,农村更是缺医少药,加上战备的需要,当时不仅重视中医药,全国更是掀起了一股中草药热。挖掘利用传统的中医药为群众治病,为战时服务,李望兴的可贵之处就在于他作为战备医院的主官,把这件功德无量的事“上心了”,并且坚持全力去做,用一句时髦的话说,是“不忘初心,牢记使命”。李指导员的成功,还在于他知人善任,大胆启用了两个人:王光益和李治忠,尤其是王光益,一个长时间被认为是“有问题”的人。还有一个重要因素:李望兴请来了武汉制药二厂作技术后盾。

“石地黄注射液”是制剂室重点产品,被专家认可,国家卫生部《中药制剂汇编》收录,全国推广使用。一个小小的地方医院,把工作做到了这个份上,不得不佩服李望兴一班人坚持不懈的工作态度和追求卓越的创新精神!没去询问这款中药制剂后续情况如何,其实中医药真正是一座无尽的宝藏,当年跟南林战备医院水平不相上下的医疗单位成千上万,如果都能像李望兴们一样,每家拿出一款自己的“石地黄注射液”来,而且一直坚持下去,那么今天中国的国药库该是怎样的一种壮观?中医中药事业又何至今日还这样的步履艰难?

武汉制药二厂是当年引进的第一个外援单位,李望兴没花多少“成本”,只是用一颗为卫生事业谋发展、为百姓谋利益真诚的心,把人家感动来了,再就是山区多的是而那边正需要的竹凉床,给捎了去,互通有无。城乡关系一旦建立,这个药厂不仅积极给予了生产药剂的技术帮助,而且在以后的日子为南林战备医院药品购进一直提供着方便,山区百姓讨好不少。今天再看这事是不是也可称之为“对外开放”?

对外开放的事不止这一件,为了医生们的业务进步,他多次联系省地几级医院和相关单位,“请进来走出去”,给同事们找到业务上雪中送炭的良师益友。他是在千方百计干事业,不只是苦干硬拼,而且有超前的见识与作为,能说李望兴不就是个那年代“改革开放”的探索者吗?

李望兴不仅在一些方面意识超前,而且勇于担当,又富有智慧,做事有自己的原则底线。当年南林区下面一卫生所负责人犯了个“政治错误”:丧失阶级立场给地主成分的一个逝者送花圈,被区委吴书记逮个正着,当场就当作反面典型,要李望兴立刻开除他。李望兴也感到情况严重,觉得这个卫生所长“错误不小”,但凭自己平时对他的了解,认为也是“一时糊涂”,再怎么错也不至于被开除工作,无论如何也得保他过关,但区委书记平时作风强势,说一不二,而且已发了话,当面硬顶不得。他心中一掂量,就一方面按书记的意思对这个所长声色俱厉狠批臭骂了一通,并当场宣布撤了他的职,另一方面立马向书记个别汇报,分析情况,建议暂且留用,以观后效,并最后加了一句:“书记,你现在真要开除他,就开除我!”吴书记见李望兴态度坚决,又言之有理,加上他的资历,以及自己平时对他的器重,就破例一回没再坚持。一场紧张异常的“阶级斗争”终于缓和了下来,那个吓坏了的负责人到底保住了饭碗。多年后有人戏说李望兴敢“刀下留人”,做了一件大好事。

其实,吴书记也不光是个政策性强只会板着面孔的人,内心有其柔软的一面。他早听说医院的李望兴是个孝子,对家里80多岁的老母亲十分孝顺,就是工作太忙很少有时间回去看看一家老小。有一天太阳快下山了,在南林街上吴书记碰到李望兴,说是家里带信老娘又病了,就抽空拿着积攒的肉票想割点肉回李家看看,结果食品站肉卖完了。吴书记一听,心里对手下这位得力战将不免既怜又爱,连忙拉着李望兴一起来到食品站,下了一道特殊“命令”:马上杀一头猪,让老李割点肉拿回去看看老娘!那天李望兴也是“谨遵上命”,当夜回家与一生都坚守农村的爱人一起煨了肉汤,亲手奉到老娘病床前。

看来,爱护下级演绎“刀下留人”一类故事的领导不只李望兴一人,他的顶头上司吴书记柔情起来也毫不逊色!

李望兴就是这么个人,当的是党的基层干部,一心为的是工作、是同事和乡亲,就是不怎么为自己,人们想起来就叹息他“人乖命不乖”,走得太早!

他就像天上一颗流星,光芒四射,闪耀而过……

作者简介

张家春,1967年毕业于华中师范大学新闻系,早年当过教师,后任通山县政府副县长。现已退休。

(编辑:徐微 二审:唐成 终审:阮班新)