云上通山报道:(通讯员 明静湖)8月20日,通山县地方文化研究会会长任保民带领廖双河、倪亚生、吴世湖等研究会骨干成员,顶着炎炎夏日赴鄂南名山太平山,就“大宋铁笔御史”吴中复故里、太平山红色革命遗迹、道教圣地佑圣宫等进行专题调研。

调研组首先来到洪港镇杨林村(原车田村),实地察看通山籍宋代铁笔御史吴中复故居遗址古铜坑。然后前往吴中复后裔吴家塆吴远兴、吴春仙家,参观吴中复历史简易展览室,现场查阅《吴氏宗谱》中关于吴中复的相关记录。

座谈中,调研组与吴中复后裔和相关人士就如何进一步挖掘吴中复名人文化,开展廉政教育等话题进行了交流,会员张善格就结合自己特长进行廉政课题研究、县红研会会员王发明就开发当地山水资源、弘扬名人文化和红色文化各自谈了体会。

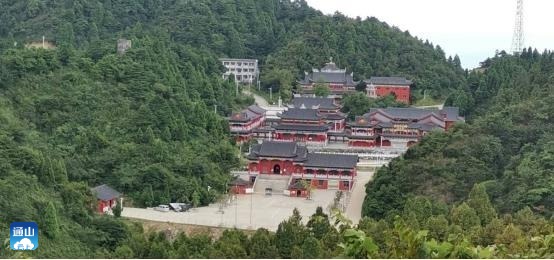

下午,调研组就太平山道教文化进行了调研。2020年,武宁县对佑圣宫进行重建,重新建设的佑圣宫占地1万余平方米。道长徐臣金详细介绍了佑圣宫建设情况,作为祖籍通山慈口的江西武宁县人徐臣金(九江市道教协会副会长兼秘书长、武宁县道教协会会长),对跨省庙宇的发展充满信心,也盼望沙店至佑圣宫公路早日升级改造。在座谈中,调研组就如何巩固跨省两县情谊、加强道教界爱国教育、挖掘红色文化方面进行了交流。

次日,调研组一行拜谒了位于太平山林场下首的红军墓群,实地查看了红三师后方医院旧址。土地革命时期,曾有100多名伤病员在红三师后方医院疗伤,由于叛徒告密,遭到国民党军包围,几乎全部牺牲。其中,敌人一次扫射红军伤员就达153人。解放后,在大禾山发现三处埋有红军战士遗体的大坑,当中一个坑有骸骨76具。

调研组一行还踏访了后湖塆、吴家塆、燕子窝等荒弃村湾。鼓励当地有识之士持之以恒做好旅游开发前期基础工作,开展有效的招商引资,把康养、避暑、民宿等项目开发做实做大做强。

通过此次实地调研,调研组了解到:一、吴中复是通山杰出的历史人物。吴中复与“包青天”包拯同朝为官,一身刚正竣厉,在位弹劾两宰相,被皇上赐予“铁御史”,加授当时顶级殊荣“龙图阁直学士”。一门十进士,三代御史四代名臣,这样的重臣,这样的功名,这样的事迹。在通山、乃至全省全国实属罕见。他是北宋的荣幸,是通山的骄傲,是进行廉政教育的好素材。

二、太平山是一座风光秀丽的胜景名山和人文历史厚重的道教圣地。太平山位于通山县东南边界,海拔1329米,面积20平方公里。山之阳隶属江西武宁县,山之阴隶属湖北通山县,它与九宫山相接,同为幕阜山脉,是鄂南著名道教香火地,南宋宁宗时江西武宁人章权孙入山创建道场,建佑圣宫、万寿宫、万福宫三宫和祖爷殿、巡爷殿、邓九殿、真宝殿、玄帝殿五殿及炼丹亭。章权孙羽化后,南宋理宗封他为“自然灵应真君”。明成化三年(1467),宪宗加封“仁天教主太平护国天尊”。从此,太平山名气不断远扬,鄂赣香客云涌。近年来,注重规范管理,曾获“第三届全国创建和谐寺观教堂先进集体”称号。

三、太平山是一块革命热土,1925年,太平山建立了党小组。1927年,太平山地区农民会设在佑圣宫,开展“四抗”斗争。1929年10月,李灿、何长工率红五纵队来到鄂东南,成立龙燕苏维埃政府。1930年5月,彭德怀率红五军来到龙燕,发动群众,开展革命斗争。同年9月,中国工农红军第三师来到太平山,在四面山设立鄂东南红军医院,先后取得数十次战役胜利。粉碎了敌人的四次“围剿”,巩固了苏区。1932年9月以后,中共龙燕县委、中共龙燕中心县委等设在太平山。1934年冬,国民党郭汝栋部和各地民团近万人,分六路包围太平山,采取“沿山搜索,挨家清查,路隘设伏”的战术,反复“清剿”。革命队伍因弹尽粮绝,寡不敌众而大多壮烈牺牲。1936年,来自通山、武宁、阳新等地苏区干部、战士50余人汇聚于太平山,组成游击队,凭借山林岩洞,摘野果、挖竹笋、采野菜当粮,巧妙地与敌人周旋。一直坚持到1937年7月,所剩33人下山到武宁县麻布街参加了新四军,奔赴抗日前线。

任保民认为,太平山山场广阔,风景秀丽,历史文化深厚,值得深入挖掘,县地方文化研究会将充分发挥人才优势、地理优势,持之以恒开展地方文化课题研究,为发展地方旅游事业、助力乡村振兴、传承红色基因作出应有的贡献。

(编辑:徐微 二审:唐成 终审:阮班新)