既往研究发现,过量饮酒对人体有严重危害,容易引起酒精性肝硬化、酒精性心肌病、消化道溃疡、胃炎以及高血压等疾病。但如果只是偶尔喝一点酒呢?一些研究也发现 少量饮酒能减少心血管病危险, 对心血管疾病有一定的预防作用。此外,2021年发表在英国著名的《BMC医学》杂志上的一项研究指出, 每周少量喝酒可以降低心血管疾病的发病和死亡风险。上述研究让饮酒是否影响心脏健康再次成为大家关注的热点,并引起广泛的讨论。那么饮酒是否影响健康这个问题,广东省中医院胸痛中心医疗总监张敏州教授结合循证医学证据及临床经验为您详细分析。

少量饮酒能否保护心血管?

研究表明少量饮酒的确对心血管系统有一定保护作用,其效应主要源于以下两个方面:

1、酒精(乙醇)通过提高血浆高密度脂蛋白(HDL-C)水平、抗血小板聚集、增强胰岛素敏感性等机制发挥心血管保护作用;

2、除了乙醇作用外,像葡萄酒中的多酚类化合物,比如白藜芦醇、儿茶素和其他一些植物化学物质能够抑制动脉粥样硬化的发生发展。

研究发现饮酒量与心血管发病率是一种“U”型关系,即不饮酒或大量饮酒者的发病率高于少量饮酒者;而且饮酒频率也可能影响心血管保护作用的程度。有报道显示,在饮酒总量一致时,饮酒频率固定者较不固定者的心血管死亡率下降。所以饮酒除了量,频率也十分重要,如不规律、不控量地饮酒,保护心脏的作用就会消失,甚至使心血管死亡增加。

什么人群不适合饮酒?

酒精是一把双刃剑,少量饮酒对于心血管健康有保护作用,但这保护效果并非人人适用,比如酒精过敏者以及酒精代谢基因缺陷的人就不宜饮酒,已有冠心病(心肌梗死)、严重心律失常及控制不佳的高血压等患者更是不建议饮酒。我国人群中酒精代谢基因缺陷比例不低,这部分人由于基因的突变,导致喝酒后无法有效分解酒精代谢后的乙醛,体内积累的乙醛使血管扩张,表现为酒后满脸通红。

此外,近期在服用头孢类、硝咪唑类等抗生素的人群也不适合饮酒。因为上述药物会抑制肝脏,导致酒精分解成乙醛后就无法继续分解成乙酸排出体外,大量的乙醛蓄积在体内,容易引起面部潮红、头痛、恶心、呕吐、胸闷、气短、心跳加快、多汗、四肢乏力、视物模糊等症状,严重时会呼吸困难、血压下降、意识丧失,甚至引起死亡。

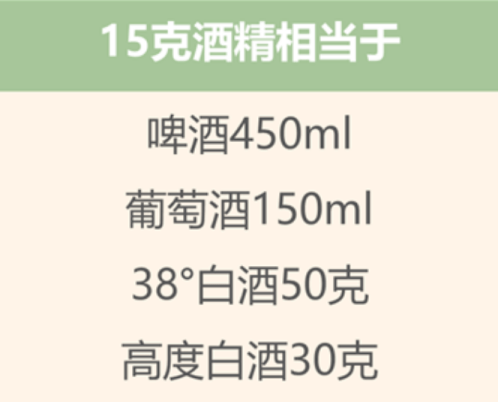

怎样饮酒才算少量?

《中国居民膳食指南(2022)》中建议成年人每日酒精摄取量不超过15克(酒精摄入量=饮酒量(ml)*酒精浓度(%)*酒精密度(0.8)),相当于450ml啤酒(酒精浓度为4%),或者150ml葡萄酒(酒精浓度为12%),或者50ml白酒(酒精浓度为38%),或者30ml高度白酒(酒精浓度为52%)。

张敏州教授温馨提示:即使研究表明适量饮酒能保护心血管,但也不提倡通过饮酒来保护心血管健康。不建议向不饮酒的人推荐饮酒,也不要求适量饮酒人一定要戒酒。在衡量既往疾病(如冠心病、心肌梗死、高血压等)、社会经济情况、个体生活习惯以及身体差异等因素后,经专业医生的评估后再决定是否可以适量饮酒。

来源:广东省中医院

湖北广电大健康发展中心