云上通山报道:(作者 王勿宁)有一种事业叫醉卧沙场君莫笑,金戈铁马踏梦来;有一种事业叫凌云健笔意纵横,清词丽句必为邻。前者,是周瑜的火烧赤壁,岳飞的怒发冲冠,人称沙场征战干城雄风。后者,是李白的斗酒百篇,苏轼的起舞弄影,人称满腹经纶染翰飞文。李城外不是军人,无法去“踏破贺兰山缺”,驰骋疆场;李城外是个文人,志在“会须雄笔卷苍茫”,疾书弘文。

他一生孜孜以求的,是用那份执着那份担当,去发掘去研究去宣传家乡咸宁的地方文化;去传承历史,讲好家乡的故事,造福湖北咸宁;去做一番“虽非干城壮志,却是格外传奇”的文化兴咸事业。

以“等闲识得东风面”的慧眼,洞悉到一座金矿

法国著名雕塑家罗丹说过:“生活中从不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”如果将这句名言扩展一下,应用到其它方面,则可以成为许多领域的名言。比如,世界上从不缺少商机,而是缺少发现商机的眼睛;比如世界上从不缺少治病的妙药,而是缺少发现妙药的眼睛......李城外,也有一个善于发现的眼睛,一双善于洞察“香城”文化的眼睛。

1994年的一天,在翻阅新版的《咸宁市志》“大事记"时,他读到了一则平平淡淡的记述:1969年3月底,一大批著名作家、艺术家和文化界高级领导干部及其家属6000余人到五七干校劳动锻炼,1973年年底,干校停办。1974年,干校全部人员(含家属)先后返京。

就是这则几十个字的文字,一下子触动了李城外的整个中枢神经,他立刻就洞悉到了这则文字后面的巨大价值,洞悉到了一座沉睡在咸宁的文化金矿。

他认为,向阳湖五七文化干校设在咸宁,是中国当代文化的“文脉"在咸宁这块大地上的搏动。因为从1969年至1974年间,我国文化界的一大批高级领导干部和著名作家、艺术家、出版家、文博专家、电影工作者及家属6000余人来到向阳湖劳动锻炼,这其中包括冰心、冯雪峰、沈从文、张光年、臧克家、萧乾、陈白尘、冯牧、郭小川、司徒慧敏、刘炳森、王世襄、周巍峙、罗哲文、金冲及、陈翰伯、王子野、周汝昌等当代文化名人。全国众多顶尖级的文艺精英会聚于此,对于咸宁来说有着特别的意义,是咸宁有史以来,一份不可多得的宝贵财富。

可以毫不夸张地说,向阳湖文化的产生,与毗邻的汀泗桥之战场,构成了20世纪诞生在咸宁大地上一武一文两大影响深远的历史文化。挖掘和打造它,具有不可估量的经济、历史、文化等多方面的价值。

就在李城外认识“向阳湖”的前后,我们也相识了。交往之中,我们多次谈起“向阳湖文化"。相互间的交流不仅一拍即合,而且还颇有一点“相见恨晚"之感,我曾借用电影《平原游击队》主人公李向阳的名字,与他开玩笑说:“我可是遇到李向阳了啊!”他听了也很乐意,从此之后,见面时我就常以“李向阳"对他称之,这恐怕就是对他人称“李向阳”的源头吧。

李城外说,打造向阳湖文化,可以让其成为教育基地。他认为文化承载历史,历史资鉴未来。向阳湖文化作为一种历史反思文化,它是特殊历史时代的产物。随着岁月的沉淀,能给现实以深远的警示,给后人以深刻的反思。保护好向阳湖文化名人旧址,可以为特色文化提供传播途径,为传承、升华向阳湖文化精神提供依托。要将历史文化遗产保护作为一项基础性工程来看待,将向阳湖文化名人旧址作为警示主义教育基地来建设。

打造向阳湖文化,可以让其成为旅游景观。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。作为一种新型产业形态,在向阳湖文化开发中,文化旅游处于十分重要的地位,它是向阳湖文化产业的延伸,推动着地方产业结构优化升级。向阳湖既享有丰厚的历史文化资源,又拥有秀美的山水田园风光,更具备开发生态旅游的基础。向阳湖距咸宁市城区15公里,距武汉80公里,毗邻京珠高速、107国道和武汉城际铁路、武广高铁,交通便利,为发展生态文化旅游提供了得天独厚的优势。若利用这一优势,将向阳湖人文景观和其自然景观有机结合,与毗邻的汀泗桥、贺胜桥以及相处不远的“131”景区一起打造,定会为咸宁的高质量发展注入生机和活力。

打造向阳湖文化,可以让其成为地方名片。以向阳湖文化为灵魂的文化产业开发,在整个向阳湖文化产业体系处于核心地位,是实现“文、史、农、旅"紧密结合的关键。要立足现有历史文化资源,以弘扬先进文化为牵引,充分挖掘向阳湖文化的特色魅力,让沉睡的历史文化资源焕发青春。可以考虑以建设向阳湖文化名镇为目标,在原有文化基础上进行产业创新,突出鄂南地域特色和历史文化特色,加快推进向阳湖文化产业创新基地,以开展艺术演出、文化传媒、咨询策划、文艺创作、影视拍摄为主要内容,建设向阳湖文化名人博物馆、向阳湖文化广场、官方创办向阳湖文化书院,投资拍摄相关题材的影视、举办向阳湖文化旅游节,不断提高向阳湖文化的整体竞争力,让创新的文化产业为特色文化旅游整合资源,为发展现代农业发挥品牌效应,为塑造向阳湖文化品牌打下坚实基础。

打造向阳湖文化,可以让其带动农业发展。向阳湖水源丰富,地势平坦,土地肥沃,交通便利,具有良好的农业生产基础。他还分析了当地的自然资源、产业结构,提出了运用向阳湖文化带动农业发展的具体思路,就是发挥向阳湖文化品牌效应,以向阳湖水资源丰富提升鱼虾养殖、葡萄等果蔬种植为基础,以向阳湖乳业为龙头,以旅游观光为亮点的集种养、休闲、娱乐、体验于一体的向阳湖现代农业科技示范园。要把向阳湖农业当做旅游业来谋划,实现农业与旅游的交融生辉。把农民当业主来培养,在奶牛养殖、水产养殖和果蔬种植业发展中让农民创业有路,在农村金融创新中让农民创业有钱,在保障政策落实中让农民创业无忧,做到以旅促农、以农促旅,农旅结合,相互促进;通过加强政府引导,深化农业合作社,提高规模化程度,减少技术含量低的困难畅通融资渠道,打开销售网络,提高抵御市场风险的能力。

以“扶摇直上九万里”的胆魄,构建成一幢大厦

李白在《上李邕》一诗中说:“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。”

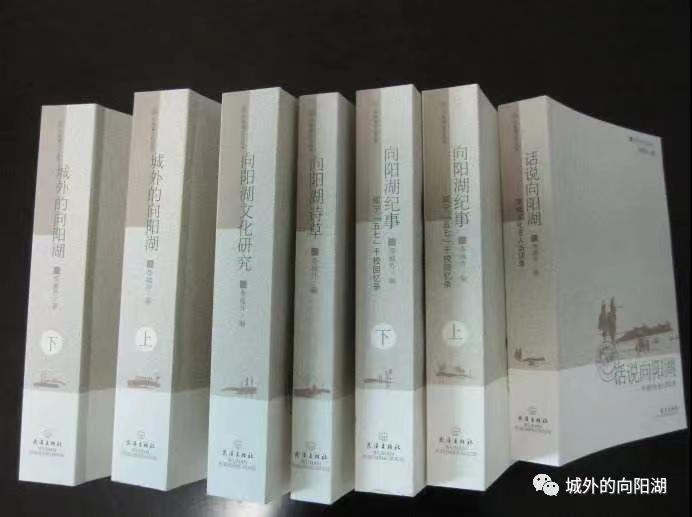

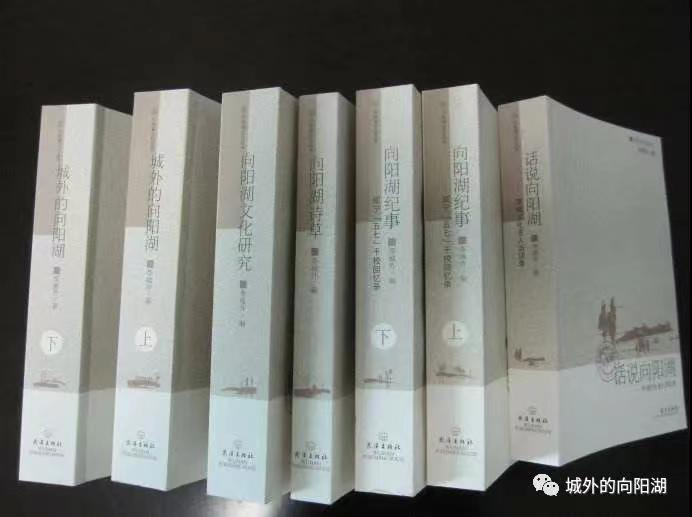

而李城外也是如此,经过20多年的努力,一座向阳湖文化的“纸上博物馆”已经拔地而起,一批佳作像冲天的礼花一样,从城外的笔下,一浪接一浪向外发射。他先后在市、省和中央报刊开辟“向阳湖文化人采风”专栏,人民文学出版社结集出版,成为我国第一部综合性反映五七干校生活的报告文学集(后被北京大学列为现当代文学研究生书目)。武汉出版社更是鼎力支持,隆重推出他以一己之力编著的7卷300余万字的《向阳湖文化丛书》——

《话说向阳湖——京城文化名人访谈录》,以50万字的鸿篇巨制,行云流水般的记述了一百多位中国当代的文坛巨星对向阳湖的追忆,那里有:“文坛祖母"谢冰心的《久违了,咸宁》,诗翁臧克家《我对向阳湖是很有感情的》,萧乾、文洁若夫妇《深深地怀念咸宁和向阳湖》,老作家严文井的《向阳湖,我的过去了的生命》,著名女作家韦君宜的《咸宁,向阳湖,我记得......》,著名历史学家金冲及的《抢救向阳湖史料大有可为》,著名出版家、语言学家陈原的《我们的精神是垮不了的》,老出版家王益的《以史为鉴,以史育人》,“夫妻出版家”薛德震、杨瑾的《向阳湖水,曾润我心》,著名红学家周汝昌的《红楼非梦,向阳无湖》。

太多的追忆,有苦有泪,有欢有笑;虽干人干面,但众心归一,那就是归一于向阳湖这片土地,归一于向阳湖里的经历,向阳湖里的记忆。

《向阳湖纪事——咸宁“五七"干校回忆录》(上、下),以84万字的波澜壮阔,将一百多位当代作家和艺术家,在向阳湖的工作与生活经历,再现于我们眼下。那里有冰心在《和郭小川一起到咸宁》里的友情、辛酸,有萧乾《在向阳湖的难忘日子》里忧伤和怀念,臧克家的《咸宁干校散记》里的寄托,陈白尘《忆云梦泽》里的""五七'宝,‘五七'宝,种的多,收的少,想回北京回不了!”的写照,韦君宜的《忆向阳湖畔十个无辜者》里的沉痛,周汝昌《干校惊雷》里周恩来总理对作者的关心,佟韦《向阳湖里向阳人——周巍峙在咸宁》里的“心驰神往的向阳湖啊,坚贞不渝的向阳人啊,我铭刻肺腑,永不能忘!”陈早春的《冯雪峰与我放鸭子》里冯雪峰的担当和“狼狈”等,作者们将自己在这块土地上的真情实感,像黄公望的《富春山居图》—样,徐徐展开。

从此,《向阳湖诗草》,以40万字的诗情画意,将当代沈从文、臧克家、楼适夷、顾学颉、舒芜、陈迩冬、王世襄、王以铸、郭小川、绿原、牛汉、丁力、陈白尘、周绍良、朱南铣、张光年、程代熙、刘炳森等一大批文学艺术巨匠以及文艺工作者战斗和生活在咸宁的内心写照,原汁原味地保存下来。

他(她)们以激情洋溢的笔,写下了各自当年在咸宁这块土地上的经过,写下了对这块土地的热爱。如沈从文《大湖景(十二首)》中的之四就这样写道:“大江日夜流,人怀壮志增。长虹长千里,如虹贯江心。人民多伟大,无事不可成!我非楚屈原,泽畔亦行吟。为歌新社会,深感渺小身。缺少诗人笔,反映难逼真。世界形势好,祖国面貌新。日出东方红,天下齐照明。”诗人以自己的亲身经历,歌颂着这块自己战斗和生活的土地,歌颂者这里的人民,歌颂新社会,歌颂党和毛主席。又如,臧克家的《有怀贫农社员同志》,表达了自己与人民群众的鱼水关系:“分别三年久,相思逐日长。山高水重重,犹如在身旁。忆昔初进村,欢迎动街坊。喧宾竞夺主,让我住上房。一见推心腹,语少情汪洋。劳动是我师,亲手教插秧。寒夜归来晚,烫脚留热汤。手捧一盆火,暖身暖心肠。主妇手中线,为我缀衣裳。佳节送瓜果,身如在故乡。灯下小儿女,拥来问短长。红英十五六,田野是课堂。田华十二三,读书劳动忙。忆苦未开口,泪珠先夺眶。......朴素数语言,深情内中藏。别来长思念,永生不难忘!”口语化的诗作朴素自然,字里行间深情的流露着臧老与当地群众的那股血肉般的感情,那种亲密无间的爱意;流淌着诗人的感恩和怀念。

从此,《城外的向阳湖》(上、下),以近百万字的宏篇,以日记的形式,展示了作者为向阳湖文化的挖掘、思考、策划、讨论、采访、整理、构思、写作、出版诸方面的传真和记述。其良苦用心,其跋涉艰辛,其无私奉献,—一跃于字里行间。

如今,当年那些京城里的“向阳湖人”足迹,一个个刻在这座“纸上博物馆”、刻在这座以文载史的文化大厦里,正回荡着不绝于耳的声响……

以“奔流到海不复回”的气概,推介出一大品牌

以善于发现的眼光,洞悉到一座“金矿”,李城外并未就此止步,又以勇敢探索的精神推出一批著作,构建了向阳湖文化的一座大厦——“纸上博物馆”。他要以自己的担当,将可爱的家乡、将雄秀相兼的咸宁、将发掘出来的向阳湖文化,以自己坚实的步履,一步步推介到全国,推介到世界上去,让全国熟悉咸宁,让世界知道咸宁,让世界走进咸宁,让咸宁走向世界。

2012年9月26日,李城外不仅成了武汉大学的兼职教授,而且还当场为武汉大学文学院的研究生们作了《漫谈向阳湖文化和“五七"干校研究》的专题讲座。

对这次的讲座,人们是这样描述的︰窗外桂花飘香,室内秩序井然。一个半小时里,李城外如数家珍,侃侃而谈,详细讲解了向阳湖文化的深刻内容、研究的目的和意义。他说,向阳湖文化是一种特定的文化,它既是一种历史反思文化,又是一种名人纪念文化,更是一种地方旅游文化,他已经成为咸宁市的一座文化地标......已经成为一群人的“精神高地”,一座极其珍贵的“文化金矿”。精彩的讲座,不仅阐明了向阳湖文化的本质、意义和前景,而且让那些莘莘学子,了解了向阳湖和向阳湖文化,了解了咸宁。

李城外第一次迈出“城”外,宣传向阳湖宣传咸宁,赢得了很好的反响。“李城外讲得尽兴,学子们听得认真......大家意犹未尽,不由得发出感慨,今天的讲座真精彩!"这场扣人心弦的讲座,打动了每个收听者的心。

29日前一周,国家行政学院就在校内张贴了同一内容的许多张海报:“国家行政学院大讲堂第59讲《“五七"干校——一段不可忘却的历史》,主讲人李城外,我国五七干校研究第一人......欢迎广大学员和教职工参加!”

这是干校文化第一次登上国家行政学院大讲堂,开讲那天,六个年代(30后、40后、50后、60后、70后、80后)的“学生"济济一堂,让国家行政学院大讲堂座无虚席,大家都早早在那里等候着。

报告厅的大讲堂里,李城外在讲述“中华名士半向阳"的咸宁向阳湖五七干校的文化时,他深情的说道:“新一代的领袖中,许多人都有过知青背景......他们势必给中国的政治生活注入不同元素。

这—堂报告,上下互动,对答如流,生动有致,既体现了李城外作为一个共产党员的政治修养,又体现了李城外作为一个学者的学识修养。

2013年8月3日至2014年12月21日期间,他不仅先后被“长江讲坛”、省委党校邀请,为大家讲述咸宁讲述向阳湖的五七干校,还在2015年5月26日,受中央党校的邀请,登上了中央党校的研究生院学术报告厅。

在中央党校研究生院学术会议中心的二楼,李城外面向研究生院的党委书记、进修部的领导、教授以及一大批硕士、博士,用沉稳自信的语气,以一个时代的“新生事物”、一个人的“文化苦旅”、一代人的“向阳情结”、一门值得研究的学问等四个方面,将向阳湖文化向受众者们—一展开娓娓道来。时而将大家带入那个风雨如晦的岁月,时而将大家引入自己艰难跋涉的旅途......将向阳湖的文化干校的本来面目和盘托出,展示在大家的眼前。李城外和同伴人的向阳湖文化挖掘、打造和传播,引起了社会的高度关注。

这种待遇,对于咸宁,对于一个年轻而不发达的地级市来说,已经是无尚荣光的事了,然而,更令人振奋的事还在后头。2002年11月,湖北省政府将“向阳湖文化名人旧址”列入省重点文物保护单位,2013年5月,又被国务院列入全国重点文物保护单位。

几乎穷极了半生精力,研究和推广向阳湖文化的李城外,也连同他的向阳湖,一起走向全国。李城外依然意犹未尽,还要以更大的担当,再接再厉,将向阳湖文化推向世界,让其走进不同肤色不同语言的异国他乡。正是这种担当,咸宁的向阳湖文化,已经先后走进了日本、德国、美国、英国、法国、荷兰、爱尔兰等亚欧国家及澳大利亚,一次次受到了国际关注。

2012年,日本著名汉学家荻野修二﹑学者山田多佳子两人合作,将李城外的专着《话说向阳湖——京城文化名人访谈录》(荣获第五届冰心散文奖)翻译成日文选译本后,由日本株式会社朋友书店出版发行。书中收入作者采访冰心、臧克家、张光年、周巍峙、韦君宜、萧乾、楼适夷、严文井、王世襄、王蒙等京城文化大家的访谈录40篇。此前,荻野先生还不远万里,专程来咸宁拜访李城外。

不仅如此,2013年,李城外还安排向阳湖文化研究会理事熊婧利用出访日本交流学习的机会,前往京都大学采访了荻野修二,使向阳湖文化在日本得到了进一步的传播。

2013年,德国学者、美国哈佛大学费正清中国研究中心博士生danielkose(中文名大牛)及夫人李洁(普林斯顿大学博士后、美籍华人)专程来咸宁考察向阳湖文化名人旧址,参观咸宁市委党校中国五七干校研究中心并进行交流,后将向阳湖文化带去了德国。

2015年,法国的塞纳河畔,有一枝“向阳花”在那块土地上绽放。那是法国尼斯大学东方语言文化系的系主任黄晓敏,以“五七干校”为背景题材,撰写了第一本法文出版的自传体小说《翠山》,小说里的许多情节场面,都与李城外的挖掘的干校文化息息相关。《翠山》的法文版,又一次让干校文化步入了新的国度。

不久,著名文学翻译家刘辽逸的女儿专程从澳大利亚飞往向阳湖,寻找父亲的足迹;美国杜克大学教授宋京生重返咸宁,拾掇童年的梦......

2018年5月下旬,正在宣讲向阳湖文化的李城外,被荷兰和平统一促进会团会长、杰森荷兰国际有限公司董事长黄钺接到了一家酒店,与其相邀的一伙有着“向阳情结”的朋友聚会。身为会长和董事长的黄钺,原本是当年随父母下放到向阳湖的子弟,亲历了向阳湖的不少事情。李城外的向阳湖文化,黄钺早在几年前就已带到了荷兰。他还建议李城外对下放在向阳湖的知识分子,既要讲他们的痛苦,又要讲他们那种积极、崇高、向上的人文情怀,要充分利用向阳湖文化人和其子弟的作用,积极地将向阳湖文化推向海外,扩大咸宁在世界上的影响。

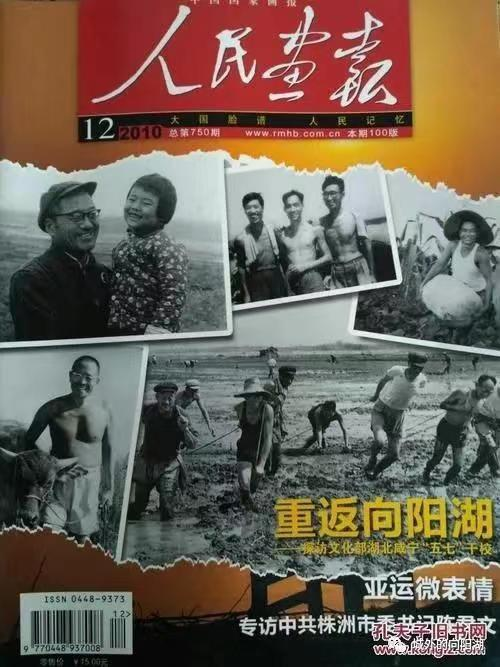

拳拳报国心,殷殷故乡情,因为研究向阳湖文化,李城外曾荣获“湖北青年五四奖章”、“国家开放大学杰出毕业生”、“全国书香之家"等荣誉。《人民画报》《中国文化报》《文艺报》《中华儿女》和央视等多家媒体均宣传报道过其事迹。目前,李城外的向阳湖文化,早已走出了咸宁,走向了湖北,走向了全国,走向了世界。

以“更看虎阜跃龙津”的追求,又开辟一新天地

目前,在各级政府的重视和推动下,“向阳湖文化名人博物馆"已经傲立于向阳湖镇;向阳湖文化就像“汀泗桥之战”的大名一样,再次成了咸宁文化又一个新的标志,让咸宁名声再震,慕名而来的观光旅游者络绎不绝,使软实力变成了硬实力,使文化变成了经济实力,让当地的文化旅游日益收益。2021年春,市委成立了向阳湖中国文创产业聚集区建设领导小组,进一步加大了向阳湖文化开发的力度。

一路苦旅的李城外,坚守用文化造福家乡咸宁的信念。现在的他,一边在坚持向阳湖五七干校文化研究和传播的同时,一边以“乍向鱼洲排雁塔,更看虎阜跃龙津”的进取精神,在一片新的天地里笔耕不辍。

李城外在外讲学,解读家乡时经常介绍道,咸宁这片古老而神秘的土地上,刨一口砖就是文物,拣一块瓦就是历史,这些深埋地下的文物古迹,不仅是远古的呼唤,更是历史的见证。

咸宁地处湘鄂赣三省交界处,被誉为“吴头楚尾”,荆楚、湖湘、吴越文化在这里交汇、融合、升华,逐渐形成了丰富多样的地域文化。这一古文化历经几干年的发展,既全面又深厚,既开放又传统,呈现出以我为主、批判吸收的兼容性文化特征。尽管后来随着时代发展的不断积累、吸纳、丰富,形成了新的文化,但吴头楚尾古文化的兼容性文化特征,却始终没有改变他的基因没有改变其根本,应该说,吴楚文化,特别是楚文化,已经深入到了咸宁文化的骨髓,影响着咸宁文化的发展走向。

就地形而言,咸宁地处幕阜山脉与江汉平原的过渡地带,地势南高北低,地表高低起伏,呈现出群山奔幕阜、众壑赴长江的总体趋势。咸宁土地面积9861平方公里,呈现出岭谷平行相间、山丘盆地参差、沿江滨湖交接、洞穴盲然、泉水奔涌的地貌景观和“六山一水两分田,一分土地为家园"的土地利用格局;咸宁地理风貌的复杂多样以及“十里不同风,百里不同俗”民俗特色,也造就了咸宁文化的丰富多彩。山与水,是决定地域文化发展的自然地理因素,是影响咸宁文化发展的地脉。山水是咸宁文化的母体,在某种意义上说,咸宁的文化生态就是山和水的形态。咸宁这种依托自然、立足山水,发展自身的过程,孕育了咸宁人民的勤劳务实性,拼搏进取性和开拓创新性。

他结合咸宁实际,提出咸宁未来的文化发展,可以从五个方面着力,打造一座文化地标,向阳湖名人文化品牌;推出两张靓丽名片——香城和泉都;讲好三大历史故事——赤壁之战、李自成通山殉难、汀泗桥“铁军"英雄文化;擦亮四块“国字招牌”——孙郭胡城址、新店土城遗址、沈鸿宾故居、王明播府第;培植五个特色文化——提琴戏文化、拍打舞文化、鱼文化、嫦娥文化、羊楼洞文化。

李城外说,文化的打造、品牌的形成,绝非一日之功,必须有长远的眼光、全面的规划,一步一个脚印,只有这样,才能通过文化的繁荣来彰显咸宁的魅力,通过文化的提升来提高咸宁的竞争力。

了如指掌的家乡文化,如数家珍的咸宁特点,独到见解的打造攻略,风光无限的前景展望,很多人被李城外的构想所震撼、感动。咸宁不是没有文化,咸宁是一座还不曾被人们认识的文化金山,是一片值得去继续挖掘、去系统整理、去不断提练的文化大海。

不留余力地传承文化,李城外不仅停留在口头上,更是落实在行动上。例如,创办《咸宁瞭望论丛》,编辑《向阳文化报》,主编《咸宁文史资料》“向阳湖文化”、“李自成归宿研究”、“赤壁文化”等专辑,在海峡岸两岸王世杰故居文化交流论坛发言等。李城外开了一个好头。未来的事情,更需要后来者去弘扬去发展去创新。

早已是中国作家协会会员的李城外,以写纪实文学和学术著作著称,30来年的奋笔疾书,编著书籍已达50余本,可谓著述齐肩了。读其纪实文学,内容精准,记录客观,文风朴实,语言无华。

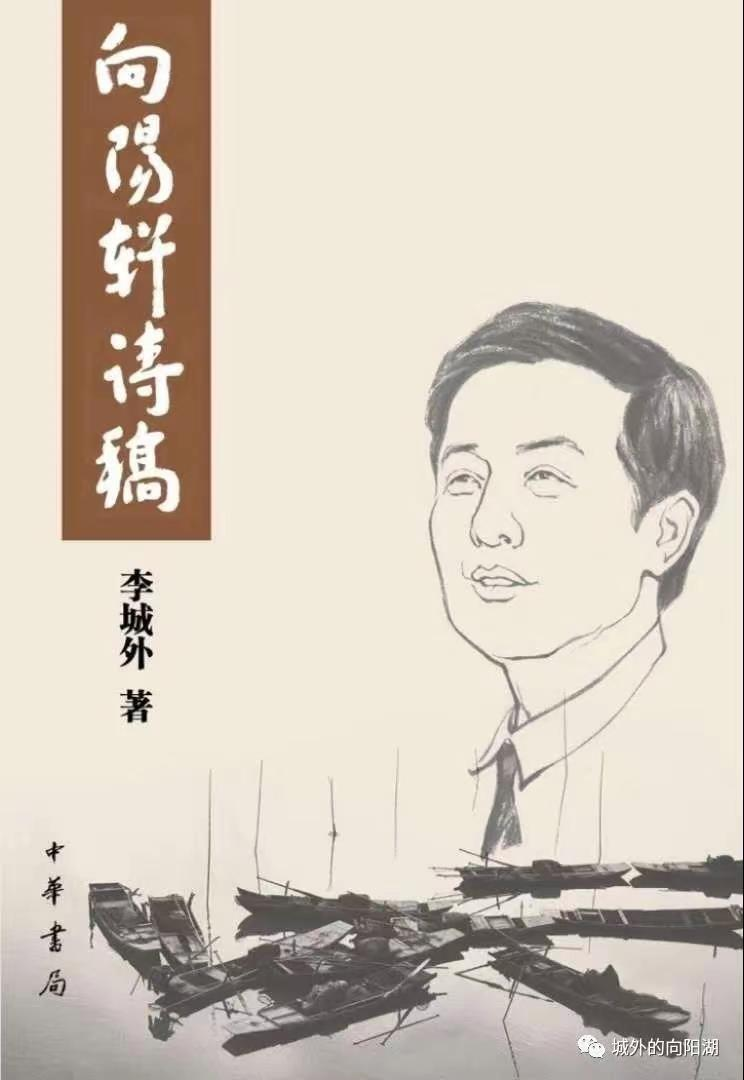

李城外还钟情于旧体诗,不少诗作意境高远,可以说是接地气,显才气,有豪气。

接地气。是因为这些诗作,多是李城外自己即事即景的亲身感受,身临其境有感而发。一部《向阳轩诗稿新编》,共分为“咸宁杂咏”、“五七干校行吟"、“城外之旅"、"我的港湾”、"弦歌集"、"酬唱集”等六大部分内容。从这些内容可知其诗作,几乎都是自己融入其中的触景生情和遇事生诗,是自己直接生活或工作的直抒胸臆,十分接地气。

显才气。城外的诗,景物人史、民情风俗、样样涉及,信手拈来,皆成诗章;贴切自然,直取要旨。不仅显示了其文字驾驭能力,而且卓显了其美学修养水平。

有豪气,他的豪气,不是那种有点文墨,就自负得让人不可接近舍我其谁的傲气。

未来,李城外还将继续在文化“赶考”的路上不断前行 。

作者简介

王勿宁 :中国书画家协会会员、中国农民书画家研究会理事。研究员、作家、书法家、摄影师、经济师、楹联学家。曾任咸宁市文联副主席、市书法家协会副主席、金叶书画院副院长、市“经典诵读”、市文艺界优秀人才评委、市老年大学、咸宁教育学院、深圳大学、深圳高等职业学院等院校客座教授和第二届全国农运会总体摄影师,现任湖北省现代名人研究会副院长。

来源:中国网"文明中华"

(编辑:葛素文 二审:唐成 终审:阮班新)