我的青葱岁月

1992届校友 陈志冲

母校80周年校庆犹如一支穿云箭,三十多年前的人和事又在脑海中相逢。翻着为数不多的泛黄照片,仿佛又慢慢回到了三十多年前的一中。

01

高一

因为语政英的短板,中考只是刚刚超过一中线,在父亲的未能上中专的遗憾和自己的有机会去考大学的欣喜心情下开始了我的高中生活。刚报到我就住进了黄土高原旁边的男生宿舍,当时觉得挺有意思的安排是宿舍一年降一层,教室一年升一层。我在想母校可能在提醒我们生活上尽量简单便利少花时,学海攀登高且远。如母校所愿,高中的生活是艰苦朴素的,住校的同学们多面黄肌瘦但双眼还算有神。生活上最大的考验可能来自于“坦克兵团”(臭虫),一开始我并没有意识到这点,当师兄在黄土高原上抖动床单,抖落一地臭虫时,我还没有意识到这会给我带来三年“欲仙欲死”的体验。后来,跟臭虫斗志斗勇成了每一个住校生的必修课。

高一的生活是轻松愉快的,高考似乎还有点远,各科的学习按步就班。记得孟令周老师的数学课和班主任曹善开老师的历史课,比较生动有趣,特别是历史课。那段时间我痴迷于各种历史事件,我想要不是后来学校对面工会电子游戏街机的启蒙和吸引,我可能不是一个电子工程师,而是一个在野外工作的考古队员了。在高一(五)班我交到了好多朋友,我们在宿舍里一起高谈阔论,挥斥方遒,周末一起爬山逛街。我当时个子矮,专长也不多,一直在各种班级活动中充当热心龙套的角色。记得有个班在圣诞节期间从凤池山上弄来一颗柏树装饰成圣诞树,我第一次知道了这个节日。那时未出过通山的我,深感行万里路之难,于是定读书破万卷之心。在高一的第二学期,有一位来自慈口还是大畈的同学参军离开了我们,我第一次问自己,步入社会准备好了吗。

02

高二

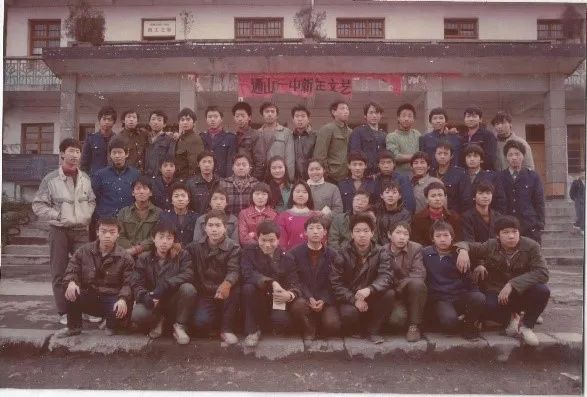

高二开学不久,因为文理分科,高一(五)班的同学们要分别了,于是行政主楼前留下了高一一张难得的合影,对我来说这就是高一唯一的合影。高二班长组织骑车去游玩当时还没有开发的隐水洞,也留下了穿着一中校服的合影,可惜因为当时是胶卷,没法回看,照片有些模糊,但挡不住青春的气息。或许因为在高二(四)班的时间比较短,我对高二(四)班的回忆就如同出游照片一样,有些朦胧和模糊。新同学吴作顺的加入,让个子倒数第一的我有了伙伴,这个伙伴也是后来高二高三学习中的“学友”,他对我英语学业成绩的提高帮助很大。

03

高三

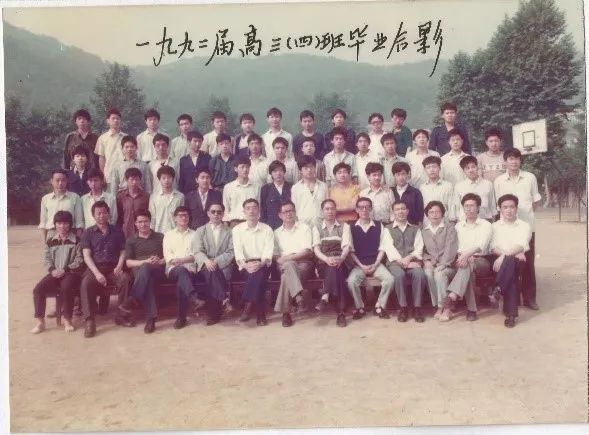

升入高三(四)班的第一次考试考的是当年的高考模拟卷,考试结果基本上是“全军覆没”。唯一印象深刻的是91年的作文题目是“圆圆的”,老师在点评一位同学的“圆圆的月亮下一个圆圆的村庄,圆圆的操场上面有一圈圆圆的人群,孩子圆圆的脸蛋上挂着圆圆的口水”语段时,大家都乐不可支。多年后回想,高三这年幸遇徐华钟和陈文兴两位良师,徐老师在阅读和写作方面的训练,第一次让我感受到语文不是靠撞运气的,陈老师也让我第一次对英文语法有了系统性的学习。在他们的帮助下,我这两科的成绩稳步前进。

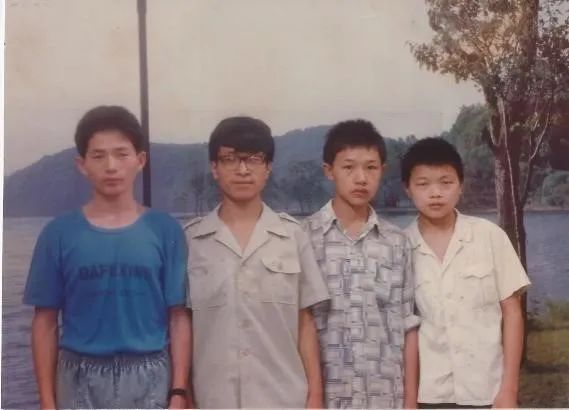

上高三后,教改终于有了定论,又要改回七科文理高考,学校不得不开始给我们上已经会考完的化学和生物,我们也成了第一届在5月份还在上化学和生物新课的毕业生。非常感谢风度翩翩的化学马汉国老师和生物曹老师(抱歉,忘记恩师名字了),即使在这样仓促的情形下,大多数同学在这两科还是取得了相对满意的成绩;谢谢体育安老师的“先高不算高,后发个更高”的宽慰,缓解了我对个子的担忧。高三一整年就是在紧张的上课、月考、模考中度过的。考完后,好些个男生通过一起去山口水库游泳的方式跟高中告别。成绩出来的当天,我和张孟贤,郭志宏,吴作顺留下四人合影。从高一到高三每逢大考后,我都要步行新桥到郑家坪三中我哥带的高中班去参加另一次大考,这也算给三中的教学质量参考做出贡献。终于,我的高中生活结束了。

初高中尤其是高中,从好友那学到了很多。我和程繁杨、谢张䶮从初中有缘相识,到今天我们仍然是生活中的密友。班头柯美炎的有原则、袁静萍灵性十足的作文让我感慨。华永安的字、张子栈的活泛、谢张䶮的“鬼”、谭细畅的淡定都给我留下了深刻的印象。两位学习榜样吴作顺和张孟贤,是我高考也还没有越过的“两座山”。感谢三(4)班的所有同学,难忘这段团结奋斗共同进步的岁月。感谢好多不同班的同学特别是常打秋风的三(3)班同学,感谢相遇。最后祝福好兄弟郭志宏,忘不了京城相遇时的骨头山,再也吃不到你带来的万家柿子,希望你在天堂安好。

作者简介

陈志冲,1992年毕业于通山一中,1996年学士毕业于武汉工学院(今武汉理工大学东校区),1999年硕士毕业于华中科技大学计算机学院,2003年博士毕业于中国科学院计算技术研究所。现居北京,任英特尔(中国)研究中心系统芯片设计与验证经理。

图文整理:校庆筹备小组