“活着不过就是一天天过重复的生活,

又累又无聊。”

“我觉得难受的时候就划自己几刀,

我没觉得可怕,

反而让我感到莫名的解压。”

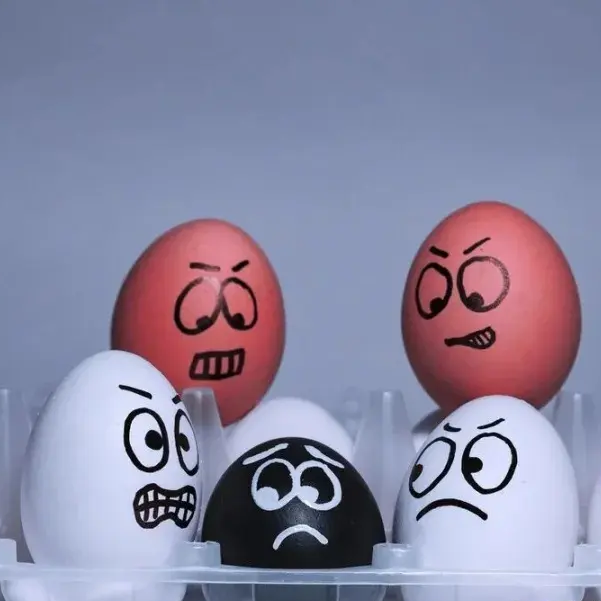

你们可能不敢相信,这些乍一听毛骨悚然的话,正是那些在成人眼中本该朝气蓬勃的青少年,用着非常平淡的语气,淡定地面对着我说出来的。在和这类青少年打交道的过程中,我发现其实他们很多人的生活在旁人眼里看起来不错。家庭条件优渥、不愁吃穿、不操心各种生活安排、就读名牌学校等。父母感到非常费解,我为他付出了这么多,为什么他不懂得珍惜,天天寻死觅活,简直是伤了家长的心。

有调查显示,在中国青少年(13-18)岁群体中,有高达27.4%的人有过非自杀性自伤行为。非自杀性自伤行为(NSSI)一般指无明确的自杀意图,直接或间接地、故意地损伤自己身体的行为,且这种行为不被社会和文化所认可。NSSI是一种复杂且危险的病理心理行为,其核心问题为情绪管理障碍。

我们不得不思考:为何现在的孩子会和死亡如此亲近?自杀的原因到底是什么?

毫无目标的人生

是孕育自杀的温床

自出生起,许多人的生活就像一台被家长设定好运行程序的电脑,细到要读哪个学校、交什么样的朋友、每天要做什么、吃什么,都在他们的计划之内。他们每天按照程序运行,但内心空洞、无所归依。不知道自己想要什么,不知道自己追求什么,更不知道人生的意义所在。有的孩子会把价值寄托在学习上,努力学习获得优异的成绩以得到老师和父母的肯定。所以当成绩下滑或不理想时,便觉得自己唯一存在的价值也没了。他们常常觉得人生了无生趣,极端者便会选择放弃生命。

高压的校园环境

是促进自杀的催化剂

青少年在学校会遇到多种的问题,如自我期待高、学业压力大、同学之间关系紧张、老师的批评责骂、校园欺凌、早恋、失恋等。在学期间经历过欺凌的青少年发生NSSI行为的比例是未被欺凌者的2.1倍。特别是同性恋或双性恋的青少年更容易遭遇校园欺凌。

不安宁的家庭环境

是自杀的帮凶

“他们各玩各的,几乎不管我。我从小就觉得活着挺没意思的,小的时候没人关心,长大了又得辛苦赚钱,就算结了婚也有可能会像我父母一样过。想去想来,人生挺没意思的。”

父母关系不和谐,夫妻冲突不断。父母过多的情感忽视与虐待会导致亲子关系恶劣,亲子依恋程度差,在面对外界压力的时候,不会主动寻求家庭的支持。这样的家庭对于孩子而言不再是一座避风港而是另一座炼狱。会极大地消磨他们面对学业和生活挫折的勇气,也消耗了他们对未来的好奇和期待。

照料者的负面身教

是自杀的增幅

家庭中的父母一方或者双方处于幼稚、极度控制、情绪不稳定、处事容易走极端的低分化(即低心理成熟度)状态。他们往往对自身情绪缺乏察觉力和管理能力,常常被烦躁焦虑情绪操控,却浑然不觉。有的父母一面教育孩子要管理好自己的情绪,一面却在困难时迅速退行成一个小孩,轻则如坐针毡、寝食难安,重则喜怒无常、寻死觅活。众所周知,身教往往大于言传,这样的父母对孩子而言只会起到负面身教的作用。

最后请家长们这样做:1.家长要耐心地做孩子的“情绪容纳器”,不要指责、不要评价。唯有先尊重孩子想死的念头,才能帮助他们远离死亡。2.家长要陪伴和鼓励孩子寻找新的生存意义感。生命的意义在于体验, 是生命的本质力量在克服一切障碍, 创造属人世界中的自我肯定、自我确证。所以切忌不要大包大揽让孩子自己体验属于他们的人生。3.家长要尊重孩子康复的节奏,不要催促甚至强迫孩子在多短时间内好起来,让他们活的多么“阳光”。4.大人之间的问题请理智地在两人之间处理,切忌将这些矛盾引出的情绪转移到孩子身上。5.做情绪稳定的大人,只有那些自己有充分自知力的父母,才能培养出有自知力的孩子。

来源:武汉市精神卫生中心

湖北广电大健康发展中心