今年3月以来,长江中下游一带出现几次晴(暖)雨(冷)转折天气,4月25日以来,连续两次大到暴雨、局部大暴雨,日平均气温24小时降幅达7℃,一些地方近2—3日平均气温已低达早稻根系生长起点温度。

接下来从5月2日开始转晴,午后气温陡升,农作物将遭遇“过山车”式侵扰。如何平安渡过这一特殊时期?5月1日湖北农业气象专家黄智敏告诉记者,才移栽就受渍(涝)低温危害的早稻、再生稻、杂交水稻制种已插秧苗;油菜、小麦、玉米等作物田块,上部植株与叶片水分蒸腾(发)过快,根部因渍涝、低温吸收功能尚未恢复,导致植株生理水分失调出现“生理干旱”,因而出现叶片萎蔫,影响后期产量。对此,不可掉以轻心!

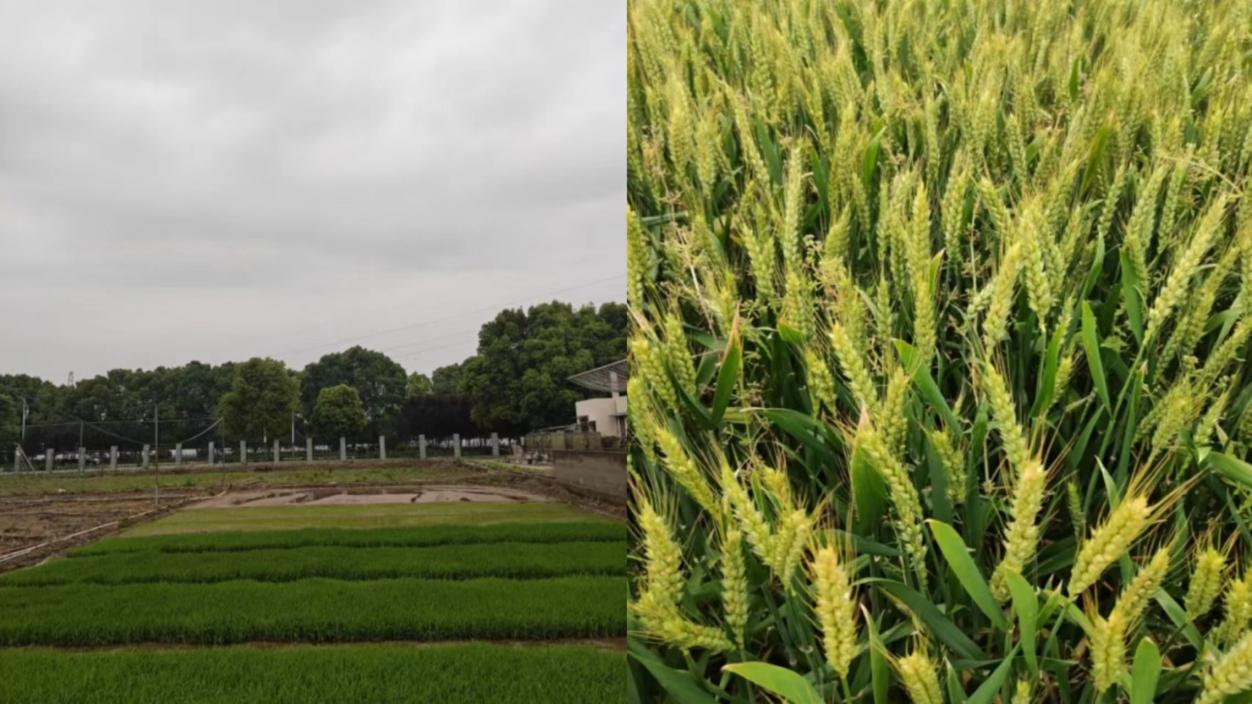

江汉平原荆州市尚未移栽的早稻与处于乳熟期的小麦(耿一风摄)

针对上述可能导致的灾害,中国气象局荆州农业气象试验站提出了以下建议:

1、对早稻、再生稻、杂交水稻制种已移栽田,在阴雨低温时宜保持适当水位,在天晴后上午10时左右,在气温尚未陡然升高前将深水减排,以利于增加土壤中氧气。

2、对油菜、小麦等旱作物,雨停后要迅速清理“三沟”,疏通沟路并与排水沟渠相通,尽快排涝,尤其应尽早解除或减少(淹)渍状态,使根系能恢复获氧与吸收功能,减轻因生理水分失调与养分供给不足。

3、在排水时注意蓄水保水,但对已有锈病、赤霉病、菌核病等病的田块防其渍水串灌到无病田块。

来源:科技日报